Document 668357

14.11.6

線形微分方程式

*未知変数とその高階導関数に対して1次に

なる方程式

y ( n) + f1 (x) y ( n−1) +

+ f n−1 (x) y ′ + f n (x) y = g(x)

ここでg = 0の時方程式は同次(斉次)、 そうでない時非同次、と呼びg を非同次項とい

う。

線形方程式の例

1. 単振動:(摩擦項あり)

m!!

x = !kx ! m! x!

2. 多自由度の線形振動:(摩擦項なし) M!!

x = !Kx

3. 円形膜の振動方程式の動径部分:

# 2 m2 &

1

u !! + u ! + %% k " 2 ((( u = 0

%$

r

r ('

4. ルジャンドル方程式:

%

d "$

m2

2 d '

y + l(l +1) y = 0

$(1! x ) ''' y !

2

dx $#

dx &

1! x

1

14.11.6

線形同次方程式の性質 *任意の2つの解y1,2の定数による1次結合ay1 + by2も解に

なる。

( k≠i)

yij(i) (x0 ) = e j y を満たす解を基本

(x0 ) = 0

*初期条件 、

ij

解と呼ぶ。任意の解はこれの1次結合で書かれる。

定理からの帰結

1. 解は f j(x)が定義されている範囲で延長可能。(爆発現

象は無し)

2. 一般解を求めるには基本解さえ求められればよい。

y(x) = ∑ aij yij (x) が初期条件 y (i) (x0 ) = aij e j に対する

i, j

解になる。

*n個の1次独立な ajに対してzij(i )(x0) = aijを満たす解から

も一般解が構成できる。(独立な解の集合)基本解系を

y(x) = ( y0 (x), y1 (x),, y n−1 (x)) と書くことにすると

行列 を A = (a1, a2, , an) と定義すれば z = Ay。よって任意

の(積分定数)bに対してyb = b y = b A-1zだから。

の任意の解は有限の範囲にしか延長

y ′ = 1+ y 2

不能(解の爆発)

線形方程式の解

有限の x で y が無限大

はこうならない

になっている

2

14.11.6

* 方程式の係数fi(x)が定義されているx全体に解が延長できること

x = x0での基本解は x = x1でも一般解を構成できる。xの各小区間で

定義された解を「貼り合わせ」て大きな区間の解にできる。

行列式の性質より消える

ロンスキー行列式W:

W = det( y (i)

)

j

W!=

y1!

y2!

y1!

y2!

"

( n"1)

1

y

y

( n"1)

2

yn!

!

"

+!+

#

! yn( n"1)

y1

y2

y1!

y2!

"

y1( n)

y

( n)

2

!

yn

"

#

! yn( n)

= − f1 (x)W , y ( n) = − f1 (x) y ( n−1) − f 2 y ( n−2) ++ f n y

x

∴ W (x) = W (x0 )exp[−∫ f1 (x) dx ] ≠ 0

x0

この解が

各区間における基本解系用いて

各区間に延長可能

"

!

"

#

$

%"

結局f i (x)の定義された全領域に解が延長可能

3

14.11.6

非同次系線形方程式の性質

任意の特解y1と対応する同次方程式の一般解ybの和

が非同次方程式の一般解になる。

y1( n) + f1 (x) y1( n−1) ++ f n−1 (x) y1′ + f n (x) y1 = g(x),

yb( n) + f1 (x) yb( n−1) ++ f n−1 (x) yb′ + f n (x) yb = 0.

の両辺の和から

[ y1 + yb ]( n) + f1 (x)[ y1 + yb ]( n−1) +

+ f n−1 (x)[ y1 + yb ]′ + f n (x)[ y1 + yb ] = g(x).

この解は任意定数をn個含むから確かに一般解。

定数線形微分方程式

y ( n) + c1 y ( n−1) ++ cn−1 y ′ + cn y = g(x)a 、ここで ck 全て

は定数、という形のもの。

*定数線形微分方程式の解法

微分作用素Dによる方法

y′

関数 y にその導関数 を対応させる写像

D : y → y′

は線形写像になる。(このような、関数空間上の写像を演

算子と称する)

*厳密な定式化が欲しければ適当な関数空間(ベクトル空間の公理+適

当なノルム(ベクトルの大きさ)の公理を満たすもの)を設定すれば良い。

4

14.11.6

微分作用素を用いると同次方程式は

f (D)y = 0、 、と書か

f ( D) = D n + c1 D n−1 ++ cn−1 D + cn I

れる。(I は単位写像、以降省略) f ( D) = ∏ ( D − λi ) i

と因数分解すれば

D -aとD -bは可換

なので i

n

n

(D − λi ) i y = 0 ⇒ f (D) y = 0

( D − λi ) i y = 0

従って がn

i 個の独立な解を持てば元の方

程式の一般解が得られる。

n

1. (D -a)y = 0の解:( D − aI ) y = 0 ⇔ y ′ = ay ⇔ y = Ce ax

2. (D -a)2 y = 0の解:(D -a)y = z とおけばzは(D -a)z = 0、

つまりz = Ce ax。よってyは(D -a)y = Ce ax を満たす。

( は定数変化法で解けて

D − a) y = Ce ax ⇔ y ′ − ay = Ce ax

y = (Cx + F)e ax 。

n

3. ( :

D − λi ) i y = 0 2.の手法を帰納的に適用して

y = (C1x

ni −1

+ C2 x

ni −2

+ +Cn −1x + Cn )e ay

i

i

という一般解が得られる。

*残った問題:複素数の λ に対する ( D − λ ) y = 0 の解は

どうするか?

複素指数関数

e( a+bi) x の導入

5

14.11.6

*数学的に最もよい定式化 複素数の範囲で

の微積分:複素解析による定式化

*今回に必要な最低限の定式化 実変数に依

存する複素数値関数としての複素指数関数

実(独立)変数の複素数値関数f は

f (x) = u(x) + iv(x)

と、2つの実関数の和になる。そしてその導関数は

f ′(x) = u′(x) + iv′(x)

で与えられる。

そこで、微分すると自分の複素数倍になる複素数値

関数、を見つけられればよい。

ax

答: f (x) = e (cos[bx]+ isin[bx])

isin[bx]

三角関数を cos[bx]+

の形に組み合わせたも

のは純虚数の指数を持つ指数関数e ibx と見なせる。

指数法則e x e y = e x+yは複素指数において

eix eiy =(cos x+isin x)(cos y+isin y)

=cos x cos y−sin x sin y+i(sin x cos y+cos x sin y)=eix+iy

つまり三角関数の加法定理と同値になる。

*テーラー級数展開から

(ix)2 (ix)3

x2 x4

e = 1+ ix +

+

+ = 1− + −

2

3!

2

4!

3

5

ix

ix

+ix −

+

− = cos x + isin x

3!

5!

と合理化可能

ix

6

14.11.6

複素数 (D − λ ) y = 0 の解は

λ = a + bi に対する y = Ceλ x = Ceax (cos[bx]+ isin[bx])

*元々は実数係数の方程式 f (D)y = 0を解いて、実数値関

数を求めたかった。

いくつかの複素数の和、差、実数との積をとった後、その実

部、虚部をとっても、先に実部、虚部をとってから和、差、積

をとっても同じになることを利用。

Re [x+y] = Re x+Re y、Re ax = aRe x、etc.

実数変数関数の微分とは関数値の差を実数で割る操作な

ので実数係数多項式 f (u)に対してf (D)y = 0なら

Ref (D)y = f (D) Rey = 0、つまりyが解ならRey、Imyも解。

− λ) y ≠ 0)

故に y = Ce ax cos[bx] は f (D)y = 0の解( (D

ax

f ( D) y = 0 の解だ

* Ce ax cos bx も Ce

sin bx = Im Ceλ x も が ( D − λ ) y = 0 の解では無い。

*実多項式 の方程式 f (u) = 0 に対して λ が根ならその複素共

役 λ *も根。その結果 、 共に

Re eλ x Im eλ x

( D − λ )( D − λ * ) y = ( D 2 − 2aD + a 2 + b2 ) y = 0

の解になる。この2階方程式に2個の独立な解が存在するので

それらから一般解が構成できる。

* ( D − λ ) m y = 0 、m > 1の場合も(g(x)を実係数m-1次多項

λx

ax

λx

Re g(x)e = g(x)e cos bx Im g(x)e

式として) 、 ( D 2 − 2aD + a 2 + b2 ) m y = 0

= g(x)e ax cos bx は2m階方程式 の実数関数解になり、任意定数を合わせて2m個持つので一

般解が構成可能

7

14.11.6

具体例

減衰振動子ma = -kx-2m γ v:

D 2 + 2γ D + ω 02 )x = 0 、た

mで割ってから左辺に移項すれば ( ω 02 = k/m 。一般論に従って特性方程式 f (u) = 0を解い

だし て λ± = −γ ± γ 2 − ω 02 、ここで摩擦項 γ が大きすぎず平方

ω 1 = ω 02 − γ 2 として

根の中が負になるなら x = C1 Re e

λ+t

+ C2 Im e

λ+t

= e−γ t (C1 cos ω 1t + C2 sin ω 1t)

* λ+の代わりに λ−を用いても同じ結果になる。

*複素数の定数 C を用いて Ceλt の実部、という形でも表せる。

すなわち

x = ReCe

λ+t

= Re |C| eiα e

λ+t

= |C| Re e

λ+t+iα

= |C| e−γ t cos[ω 1t + α ]

なお α は初期位相と呼ばれる。

摩擦項が大きい場合、特性根は負の実数:

λ± = −γ ± γ 2 − ω 02 < 0

−λ+t

x = Ae

−λ−t

+ Be

γ の時特性方程式は重根

= ω0

γ を持ち一般論より

x = ( At + B)e−γ t。

*線形代数との関わり:行列Aはいつでも対角化できるとは

限らない。

⎛ 3

2 ⎞⎟⎟

γ = ω0

A = ⎜⎜⎜

例: ⎟⎟ は対角化不能。 の時の減衰振

⎜⎝ −2 −1 ⎟⎠

動の方程式を2変数1階の方程式(標準形)に書き換えれば

⎛ x ⎞ ⎛ 0

1

⎟⎟ ⎜⎜

⎜⎜

=

⎟

2

⎜

⎜⎜ y ⎟⎟ ⎜ −γ

−2γ

⎝

⎠ ⎝

⎞⎛

⎟⎟⎜ x

⎟⎟⎜⎜ ⎟⎠⎜⎝ y

⎞

⎟⎟ で、この行列は対角化不能。

⎟⎟

⎟⎠

8

14.11.6

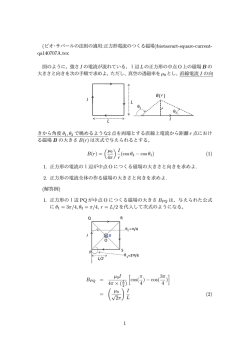

減衰振動解の例

過減衰の例

振動する例

共にv(0) = 0

としている

ケーリー・ハミルトンの定理より行列Aの特性多項式 f (u)に対してf (A)

= O、そして各固有値 λi に対して少なくとも1つの固有ベクトルがある。

微分方程式の解法同様、元の n 次元空間は、その上で ( A− λi I ) i = O が満たされるいくつかの部分区間にわかれ、

n

( A− λi I )u1 = 0 (これは通常の固有ベク

一般化固有ベクトルが順次 、と求められていく。

A− λi I )u2 = u1 、 ( A−

λi I )u3 = u2 、 トル)、 ( 基底系 u1 unを用いれば行列 A は

i

⎛ λ 1 0

⎜⎜

⎜⎜ 0 λ 1

⎜

J = ⎜⎜⎜ λ

⎜⎜

⎜⎜

⎜⎝ 0

0

0

0

1

λ

⎞

⎟⎟

⎟⎟

⎟⎟

⎟⎟ のようになる。(ジョルダンブロック)

⎟⎟

⎟⎟

⎟⎟

⎟⎠

9

14.11.6

非同次方程式の解法

特解を1つ見つけられれば同次方程式の一般解を足し合わ

せて非同次方程式の一般解になる(7枚目のスライド参照)

何でもいいから1つの特解が見つかればいい。

(地道にやる方法: f (D)y = g において f = 0に重根があった時と同

様に定数変化法を繰り返せばよい)

応用上重要なのは g = eλ xのケース。ここで f ( λ ) ≠ 0 の場合

は方程式の両辺にf (D)の逆演算子f -1(D)をかけて

y = f −1 ( D)g = f −1 ( D)eλ x = f −1 ( λ )eλ x

とすればよい

*通常フーリエ解析と組み合わせて用いられる

性質のいい(非周期的)関数g(x)は周期関数の和として

表現できる。すなわち

1 ∞

g(x) =

h(k)eikx dk

∫

2π −∞

が成立する。ここに

∞

h(k) = ∫ h(k)e−ikx dk

−∞

である。

hをg のフーリエ変換と呼ぶ。このフーリエの定理よりf (D)

y = g の特解は

1 ∞ −1

y(x) = f −1 ( D)g(x) =

f ( D)h(k)eikx dk

∫

−∞

2π

1 ∞ h(k) ikx

=

e dk で与えられることが分かる。

2π ∫−∞ f (ik)

10

14.11.6

具体例 RC 回路に交流電流をかけること:

t = 0から V = V0 cos ω t の交流をかける。

C

右回りに流れる電流を正方向とし、

R

V

コンデンサーの左側にたまった電荷を

L(コイル)

Qとして

Q

+ RQ + Q = V cos ω t = ReV eiω t

+ RQ + LI = LQ

0

0

C

C

t

+ Q + ω 2 Q = ReV eiω、 Q

ω 02 = 1 / LC 。

τ L = R / L 、 すなわち 0

0

τL

一般論より特解Q1は

Q1 = (D 2 + D / τ L + ω 02 )−1 Re

V0 iω t

(V0 / L)eiω t

e = Re 2

L

ω 0 − ω 2 + (iω / τ L )

と求められる。

よって一般解は

Q=

V0 [(ω 02 − ω 2 )cos ω t + (ω / τ L )sin ω t]

L[(ω − ω ) + (ω / τ L ) ]

2

0

2 2

2

−(t /2τ L )

+e

[ Acos ω 1t + Bsin ω 1t]

となる。そして初期条件Q(0) = 0、I(0) = 0より

V0 (ω 02 − ω 2 )

L[(ω − ω ) + (ω / τ L ) ]

2

0

2 2

2

+ A = 0,

V0 (ω 2 / τ L )

L[(ω − ω ) + (ω / τ L ) ]

2

0

2 2

2

−

A

+ ω1 B = 0

2τ L

となる。

*減衰振動系において周期的な「外力」がかかっているならそ

の外力にf -1(D)を作用させて得られる特解が、そのまま t が大

なる時の解になる。系の減衰定数をγ として

では同次

方程式の一般解は無視できるからである。(同次方程式の一

般解は過渡現象を表す)

11

14.11.6

応答関数

固有角振動数 ω0、減衰定数 γ に対する角振動数 ω

の 減衰振動

f = f0 eiω t ⇒ x = χ (ω )( f0 / ω 02 )eiω t

|χ|

#

χ (ω ) =

argχ ω 02

(ω 02 − ω 2 ) + iγω

"

!

"

#

ω/ω0

共鳴現象の扱い

iω t

摩擦が無い場合: x + ω 02 x = Ae 0 の特解をどう求めるか?

1

1

1 iω t

iω t

iω t

e 0 =

e 0 = e 0

2

2

f ( D)

0

(iω 0 ) + ω 0

x + ω 02 x = Aeiω t ,ω ≠ ω 0 を解いて

ではどうする? うまい特解を作った後 ω → ω 0 の極限を取る。(他の方法

でも解ける)

⎡ eiω t − eiω 0t ⎤

A ⎡ iω t

−A

iω t

⎣⎢

⎦⎥

e − e 0 ⎤⎥ =

2

2 ⎢⎣

⎦ ω + ω ω −ω

ω 0 −ω

0

0

−iAt iω 0t

→ω 0

⎯ω⎯

⎯

→

e

2ω 0

12

© Copyright 2024