透過型磁気格子の通過で起こすRb原子の磁気共鳴遷移

修士論文

透過型磁気格子の通過で起こす Rb 原子の磁気共鳴遷移

東京農工大学 大学院 工学府 物理システム工学専攻

畠山研究室

学籍番号:12644014

後藤航平

2014 1 31

1

目次

第1章

序論

3

1.1

研究背景 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3

1.2

運動誘起共鳴: Motion-Induced Resonance (MIR) . . . . . . . . . . . . . . . .

4

1.3

これまでの研究 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4

1.4

研究目的 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7

1.5

研究結果 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7

磁場計算

8

2.1

原子の感じる磁場計算 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8

2.2

原子スピンの時間発展を記述する方程式 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12

透過型磁気格子の作製

13

3.1

透過型磁気格子の作製方法 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13

3.2

磁化測定 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15

実験方法

18

4.1

実験概要 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19

4.2

光学系 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21

4.3

測定機構 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27

4.4

縦磁場用コイル・地磁気打ち消し用コイル . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29

結果・考察

31

5.1

運動誘起共鳴スペクトル . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31

5.2

磁性体の磁化の向き依存性 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38

5.3

膜厚の違いによる比較 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39

第6章

まとめ・展望

41

付録 A

Rb の磁気共鳴

43

第2章

第3章

第4章

第5章

A.1

スピンによるエネルギー準位

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

A.2

磁気共鳴 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44

2

目次

参考文献

45

3

第1章

序論

1.1 研究背景

本研究は静周期場を用いた磁気共鳴遷移の研究である。

現在、電磁波による共鳴遷移現象は、多くの研究が行われ、原子状態の測定や原子の状態制御

を行う上で、重要かつ基本的な方法になっている。しかし、共鳴遷移現象自体は、振動する電場

や磁場で引き起こされる現象であり、必ずしも電磁波が必要というわけではない。電磁波を用い

ない共鳴遷移の方法の1つとして挙げるのが、図 1.1 のような静周期場中に原子を通す方法で

ある。原子は通過する時に、周期場が振動しているように感じ、共鳴現象を起こすことができ

る。原子が感じる振動の周波数は、v(原子の速度)/a(静周期場の周期) で表される。我々は、こ

の共鳴現象を発生方法にちなんで運動誘起共鳴 (Motion-Induced Resonance: MIR) と呼んでい

る。MIR で起こる現象は、以前よりオコロフ効果 (Okorokov effect)[1]、コヒーレント共鳴励起

(Resonant coherent excitation: RCE)[2] の名で結晶中を通しイオンに起こる現象として知られ

ている。RCE の研究では、加速器を用いた光速に近い速度のイオンビームを結晶に通して共鳴

を起こす実験などがある。しかし、RCE の研究は高エネルギー領域でしか行われていない。そ

こで、筆者はこの現象を研究が容易で電磁波による共鳴遷移の議論が多く行われているマイク

ロ波領域の低エネルギー実験に利用することを考えた。この領域での MIR を研究することによ

り、後述する MIR の特性から、電磁波に変わる新たな原子操作技術の開発が期待できると考え

ている。

図 1.1

周期場中を原子が通過することで起きる共鳴遷移の概念図

第 1 章 序論

4

1.2 運動誘起共鳴: Motion-Induced Resonance (MIR)

運動誘起共鳴とは、前述したように、周期場中を原子が通過することで場が振動しているよう

に感じ、電磁波の共鳴と類似した共鳴が起こる現象のことである。そのときの原子が感じる周波

数は f (=原子速度: v/ 周期 a) で表される。この周波数が、原子の内部のエネルギー準位間の共

鳴周波数 ∆f と一致したとき、つまり、

∆f = f =

v

a

(1.1)

のとき、共鳴遷移が観測される。

電磁波による共鳴遷移では、光子吸収により内部エネルギー変化量 ∆E が補われる。一方で、

運動誘起共鳴による遷移では、光子吸収がおこらないため、原子自身の運動エネルギー変化によ

り内部エネルギー変化量 ∆E を補う。原子の質量を m、運動量を p としてこの変化を近似的に

あらわすと、

∆E =

p2

(p − ∆p)2

p∆p

−

≅

2m

2m

m

(1.2)

このエネルギー変化量と、MIR による内部エネルギーの変化量

∆E = hf = h

v

a

が同じになる。これより運動量変化は、

∆p =

h

a

(1.3)

のように求められる。(h はプランク定数)。この運動量変化をおこす性質に着目し、原子の速度

制御技術への活用を考えている。現在、低エネルギー領域での共鳴遷移による低速原子の速度制

御技術の開発を目標として、運動誘起共鳴の研究を行っている。

1.3 これまでの研究

これまでに、低エネルギー領域においての MIR による共鳴遷移は、様々な周期構造物を用い

て行われ、観測に成功している。例えば、図 1.2 のような Rb 蒸気セルの上下に周期的に配線さ

せたプリント基板をおき、電流を流すことで発生させた周期 1 mm の周期磁場により MIR をお

こす方法 [3]、図 1.3 のような 1 mm 間隔に立体的に配列させた導電性ワイヤーに電流を流すこ

とにより周期 2 mm の周期磁場を発生させ、その中に原子を透過させる方法 [4] などで行われて

いる。

しかし (1.3) から、周期 1 mm の場合では速度変化は、10−4 m/s と非常に小さい。速度変化

量を大きくするためには、より周期の小さな場を感じさせる必要がある。レーザー冷却での原子

第 1 章 序論

5

の速度広がり数 cm/s 程度の実用的な変化を起こそうとした場合、周期場の周期をサブミクロン

オーダーにする必要がある。

さらに、より細かな周期を感じさせるためには、原子を周期構造物に近づける必要がある。し

かし、そのときに問題になるのが、原子と周期構造物の表面との衝突である。衝突により散乱や

吸着などの制御の難しい現象が発生する。そのため、ただ周期をサブミクロンオーダーまで細か

くしただけの周期構造物での MIR による遷移は現在のところ観測ができていない。新たな原子

速度制御技術の開発のためには、周期構造物との衝突を無視でき、かつ周期の小さい周期場を発

生させられる周期構造物が必要である。

図 1.2 周期配列させたプリント基板により Rb 蒸気セル中で起こす MIR の概略図

図 1.3 ワイヤー型周期構造物を透過させることで起こす MIR の概略図

第 1 章 序論

6

透過型磁気格子

筆者はこれまでに、微細化が容易で、衝突を無視できる新たな周期構造物を考案した。図 1.4

のように一層の薄膜にスリット加工を施し、その上に強磁性体を蒸着する。こうすることで、発

生する磁場の強さを蒸着膜の厚さでコントロールできるようにした。以下、透過型磁気格子と

呼ぶ。

この透過型磁気格子に対して原子を斜めに入射することで、原子の磁気格子から発生している

周期場の振動を感じさせられる。さらにスリット部分の構造物が無い部分を通る原子は表面と衝

突せずに通すことができる。こうすることで、微細な周期を感じさせ、かつ表面との衝突を無視

できる原子が見られるようにした。

透過型磁気格子による MIR では、原子を磁気格子に対して斜めに入射するため、実際の共鳴

条件 ∆f はその補正を加え、

∆f =

v

cos(θ)

a

(1.4)

となる。透過型磁気格子は一層なので、原子が感じられる周期の回数は、透過型磁気格子を通過

する付近の数回のみである。

現在までに、周期 300 µm の透過型磁気格子での実験を行い、MIR の観測に成功している [5]。

透過型磁気格子は、一層の薄膜に微細加工を施すだけなので加工が容易であり、サブミクロン

オーダー周期の加工も十分作製が可能である。

図 1.4

透過型周期構造物概略図

第 1 章 序論

1.4 研究目的

本研究は、周期をサブミクロンオーダーにする前段階として、安価に作製できる周期 300 µm

での透過型磁気格子による共鳴遷移の特性を詳しく検証していくことを目的にする。まず、透過

型磁気格子通過時に原子が感じる磁場計算を行い、発生する周波数成分を予想する。この計算で

は、磁化の大きさ、磁化の向きを考慮して、複数の条件で計算を行う。その結果をふまえ、実験

により MIR による遷移を観測し、計算結果と比較する。

実際の実験は、(1.1) から、発生させられる周波数を約 1 MHz と見積もり、それに対応した、

85

Rb の基底状態 F = 3 の磁気副準位間の共鳴遷移を観測する。

1.5 研究結果

まず、原子が感じる透過型磁気格子による磁場を計算により導き、フーリエ変換により周波数

成分を導出した。その結果、蒸着する磁性体を面内方向に磁化させた場合と、垂直方向に磁化さ

せた場合で感じる周波数成分が特徴的な違いがあることが分かった。この結果をふまえて、実験

的にも磁性体の磁化の向きによる違いおよび磁化の強さによる違いを検証した。

今回は、85 Rb 原子の基底状態 F = 3 の磁気副準位間での共鳴遷移を周期 300 µm の透過型磁

気格子による MIR でおこした。磁化の向きによる違いをみるため、面内方向と垂直方向に磁化

することのできる Co-CoO 磁性膜を蒸着した。磁化の向きを変えて実験してみた結果、面内と

垂直磁化のどちらの場合でも MIR による遷移の観測に成功した。測定したピークと、計算結果

を比較するとよく似たピークの形となった。さらに、磁気共鳴でのピークをより詳しく記述する

ため、MIR での磁気共鳴により変化する原子スピンの時間発展を記述した方程式を数値的に解

いた。この計算結果を縦磁場の値の変化毎にプロットしたものと、測定信号を比較した。比較す

ると、非常に類似したピークの形となり、磁化の向きによる依存性が計算で予想した通りの振る

舞いをしていることが分かった。また、磁化の強さに依存して、ピークの大きさ、位置が変化し

ていることも分かった。

7

8

第2章

磁場計算

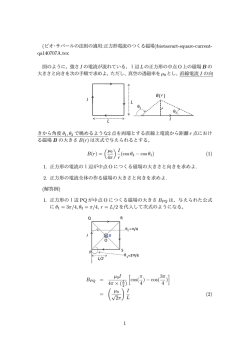

2.1 原子の感じる磁場計算

透過型磁気格子での MIR を検証するため、まず大まかに原子が感じる磁場がどうなるのかを

計算により導出した。磁化の向きを面内方向と垂直方向に磁化させた場合で、それぞれ計算を

行った。2 次元的に考えると、原子は、それぞれ図 2.1・2.2 のような一様に磁化したスリットが

n 個並んだ周期場の中を通過する。これにより発生する周期場中を原子が角度 θ で入射した場合

の原子軌道の各点での成分を計算した。磁性体のあるスリット部分の中心を原点とし、透過型磁

気格子の面内方向の成分を Bz 、垂直な向きの成分を Bx とすると、

面内磁化では、

Bz =

Bx =

n

( x + δ/2 )

( x − δ/2 )

M ∑{

tan−1

+ tan−1

2π

z − na + a/4

z − na − a/4

( x − δ/2 )

( x + δ/2 )}

− tan−1

− tan−1

(2.1)

z − na + a/4

z − na − a/4

n

M ∑ { (z − na + a/4)2 + (x + δ/2)2

(z − na − a/4)2 + (x − δ/2)2 }

ln

+

ln

(2.2)

4π

(z − na + a/4)2 + (x − δ/2)2

(z − na − a/4)2 + (x + δ/2)2

垂直磁化では、

n

(z − na − a/4)2 + (x + δ/2)2 }

M ∑ { (z − na + a/4)2 + (x − δ/2)2

ln

+

ln

(2.3)

Bz =

4π

(z − na − a/4)2 + (x − δ/2)2

(z − na + a/4)2 + (x + δ/2)2

n

( z − na + a/4 )

( z − na − a/4 )

M ∑{

Bx =

tan−1

− tan−1

2π

x − δ/2

x − δ/2

( z − na − a/4 )

( z − na + a/4 )}

+ tan−1

− tan−1

(2.4)

x + δ/2

x + δ/2

とあらわされる。M は磁性体の磁化の大きさ、δ は磁性体の膜厚、a は回折格子の周期である。

第 2 章 磁場計算

9

本実験で観測するのは、付録 A で紹介している磁気共鳴による遷移である。本実験では、原

子進行方向の向きに原子を偏極し、その偏極の崩れをみるため、縦磁場も原子進行方向にしてあ

る。このとき共鳴に寄与する振動は、原子進行方向に対して、垂直な方向の成分 B⊥ である。こ

れを幾何学的に導出すると、垂直成分は、

B⊥ = −Bz sin(θ) + Bx cos(θ)

(2.5)

とあらわされる。面内磁化、垂直磁化それぞれで入射角 10°で磁性体部分のスリットの中心を

原子が通過すると考えた場合、B⊥ はそれぞれ図 2.3 と 2.4 のような振動磁場となった。この結

果をフーリエ変換により、周波数成分に変換し、横軸を原子の感じる周波数 (v/a) cos θ 単位にし

た。図 2.5 は面内磁化と垂直磁化のピークの大きさを同じにして比較したグラフである。図 2.5

より、面内磁化では、原子の感じる周波数 (v/a) cos θ では磁場成分はなくその前後でピークが発

生していることが分かる。逆に、垂直磁化では、原子の感じる周波数でピークが発生しており、

3 倍、5 倍、7倍... の間隔で共鳴ピークが発生していることが分かる。これより、磁化の向きに

より共鳴条件が異なることが予想される。この結果をふまえ本実験では、磁化の向きによる違い

を実験的に確かめ、比較する事にした。

図 2.1

面内磁化させた場合の磁化の向き

図 2.2

垂直磁化させた場合の磁化の向き

第 2 章 磁場計算

図 2.3

磁性体の膜厚 200 nm・磁化の大きさ 3000 G・入射角 10°で面内磁化の場合に原子

が感じる磁場垂直成分

図 2.4

磁性体膜厚 200 nm・磁化の大きさ 3000 G・入射角 10°で垂直磁化の場合に原子が

感じる磁場垂直成分

10

第 2 章 磁場計算

図 2.5

11

原子の感じる横磁場のフーリエ変換成分の大きさをあらわしたグラフ

第 2 章 磁場計算

12

2.2 原子スピンの時間発展を記述する方程式

続いて、縦磁場方向の振動成分も考慮した計算を行うため、磁気共鳴による原子スピンの時間

発展を記述した方程式を記す。付録 A で紹介しているように原子に縦磁場を印加すると原子ス

ピンが縦磁場方向に 印加した磁場の大きさに比例した周波数で歳差運動する。縦磁場に垂直な

方向に歳差運動と周波数が同じ回転磁場を加えることにより、原子スピン F のむいている向き

が変化しうる。このとき。他の磁気副準位に遷移する。これが、磁気共鳴である。任意の磁場 B

のもとでの回転磁場を加えたとき原子スピン F 期待値 〈F〉 の時間発展は、

d〈F〉

= γ〈F〉 × B

dt

(2.6)

で記述される (γ は磁気回転比)。磁場の成分に、透過型磁気格子により原子が感じる振動磁場の

原子進行方向成分、原子進行方向に対して垂直方向成分、印加している縦磁場、を代入して、数

値的に (2.6) を解いた。これは、透過型磁気格子により原子が感じる磁場の計算よりも、縦磁場

方向の振動磁場を考慮しているので、より厳密に磁気共鳴によるピークの変化を記述できる。

13

第3章

透過型磁気格子の作製

この章では、本実験で使用した透過型磁気格子の作製方法について記述する。

考慮したこととして、透過型磁気格子で発生させる周期磁場をより多く原子に感じさせるため、

原子と磁気格子の入射角をできるだけ小さく、かつ磁気格子を通過できるように、スリットをい

れる基板を十分薄い物にした。本実験で作製する透過型磁気格子は、比較的安価に手に入る厚さ

25 µm のカプトン膜を基板にすることにした。カプトン膜にスリット加工を施し、面内・垂直の

両方向に磁化をもつ強磁性体を蒸着することで、磁化の向きを変えられる透過型磁気格子を作製

した。

3.1 透過型磁気格子の作製方法

3.1.1 スリット加工

スリット加工の方法は、化学薬品で、パターン通りにカプトン膜に穴を空けるエッチング法で

ある。この加工は、平井精密工業株式会社に依頼した。スリットの間隔は、依頼した業者の加工

可能な最小の間隔、150 µm とし、20 本いれた。図 3.1 がスリット加工を施したカプトン膜の写

真である。

図 3.1

スリット加工を施したカプトン膜の写真

第 3 章 透過型磁気格子の作製

3.1.2 蒸着用磁性体:Co-CoO 磁性膜

本実験では、磁化の向きを面内方向と垂直方向にして実験を行う。そのため、両方向の磁化を

持ちうる強磁性体を適用する必要がある。カプトン膜に蒸着でき、文献 [5] の実験で使用した Ni

と比較できるよう磁化の強さが Ni と同じオーダーで発生する強磁性体を探した。その結果、条

件に適した Co-CoO と呼ばれている磁性膜を今回は採用することにした [7]。

Co-CoO 磁性膜

Co-CoO 磁性膜は、Co を酸素雰囲気下、室温で蒸着することで作製される。この磁性膜は、

真空蒸着で安価に蒸着でき、高い垂直磁化を持つ磁性体である。

3.1.3 Co-CoO 磁性膜の蒸着

本実験では、蒸着膜厚 200 nm と 25 nm で Co-CoO 磁性膜をカプトン膜の片面に蒸着し、2

種類の膜厚の透過型磁気格子を作製した。蒸着は河合光学株式会社に依頼した。文献 [7] を参考

に、蒸着条件を基板温度 30 ℃、蒸着速度 0.3 nm/s、酸素雰囲気 5 mPa にして、蒸着した。図

3.2 が蒸着したカプトン膜の写真である。

図 3.2 Co-CoO 磁性膜が蒸着されたカプトン膜

14

第 3 章 透過型磁気格子の作製

15

3.2 磁化測定

作製した透過型磁気格子のもつ磁化特性を調べるため、Vibrating - Sample Magnetometer:

VSM を使い磁化測定を行った。今回は、理研電子株式会社に依頼して測定を行ってもらった。

VSM 測定

VSM 測定とは、コイルを用いて磁性体試料の磁化の値を測定方法である。

一般的な測定方法として、試料の近くに検出コイルを置き、試料をおよそ 80 Hz、振幅 0.5 mm

程度で上下に振動させる。すると、磁化された試料がつくる磁場が、試料の振動と共に動き、検

出コイルを通過する磁束が変化する。その磁束の変化により検出コイルには磁化の大きさに比例

した誘導起電力が発生する。この誘導起電力から試料の磁化の値がわかることになる。

図 3.3 VSM 測定装置図

VSM 測定の結果

VSM 測定に用いた試料は、実験に使用した Co-CoO 磁性膜と同時に蒸着した、7 mm×7 mm

の蒸着片である。図 3.4 と 3.5 は VSM 測定した場合の試料の磁化と加えた磁場の依存を表した

磁化-磁場曲線 (M-H 曲線) である。膜厚 200 nm の場合、今回の試料の面内方向の残留磁化は

5040 G であり、文献 [5] で蒸着した膜厚 200 nm の Ni の残留磁化 6070 G[6] のオーダーとほぼ

一致した。垂直磁化では、面内磁化よりも小さい結果がえられた。垂直磁化の膜厚 200 nm 場

合、原子が感じる振動は、(2.5) の計算の条件を測定した試料と同じ値に設定し計算すると、透

過型磁気格子付近で約 6 周期で約 0.6 G 程度かかる。これは、付録 A で記している磁気共鳴遷

移により原子スピンの向きの変化を見るのに適当な磁場であると考えた。しかし、垂直磁化の膜

厚 25 nm では、膜厚 200 nm の 1/6 と小さく、今回の実験での変化を見るには小さすぎると考

えられる。

第 3 章 透過型磁気格子の作製

膜厚

16

面内方向残留磁化

垂直方向残留磁化

200 nm

5040 G

328 G

25 nm

603 G

50 G

表 3.1 VSM 測定した結果

図 3.4 膜厚 200 nm の M-H 曲線

図 3.5

膜厚 25 nm の M-H 曲線

第 3 章 透過型磁気格子の作製

3.2.1 着磁

磁性体は、強い磁場を加えることにより、磁場を取り除いても残る残留磁化が発生する。本実

験では、電磁石を用いて面内方向と垂直方向それぞれ磁化を持つように磁場を加え着磁させ静周

期磁場にした。

面内磁化の着磁

面内磁化させる方向は、図 3.6 のように電磁石で発生させる磁場の方向とスリット部分を平行

にした。加えた磁場は、0.2 T である。

垂直磁化の着磁

垂直磁化させる方向は、図 3.7 のように電磁石で発生させる磁場の方向とスリット部分を垂直

にした。加えた磁場は、1.0 T である。面内と垂直磁化で加えた磁場が違うのは、電磁石の内部

にある鉄心の間隔を変えることにより、加える磁場を変えられるためである。写真を見て分かる

ように、垂直磁化の方が鉄心の間隔が狭く、大きな磁場を加えられた。

図 3.6

面内磁化したときの電磁石と透過型磁気格子の位置関係

図 3.7

垂直磁化したときの電磁石と透過型磁気格子の位置関係

17

18

第4章

実験方法

原子の感じる周波数は、原子のもつ速度と透過型磁気格子の周期 300 µm で決定する。今回

は、漏れだし原子線を用いて実験を行う。漏れだし原子線の速度は、数百 m/s 程度である。(1.1)

より運動誘起共鳴で発生する周波数はおおよそ 1 MHz 程度であると見積もった。今回は、この

周波数で引き起こすことのできる、85 Rb 原子の基底状態における超微細構造準位の磁気副準位

間での磁気共鳴を観測する実験を行った。

この章では、実験手法および、実際に用いた実験装置の説明を行う。

4.0.2

85

Rb 原子の超微細構造

今回使う原子は 85 Rb 原子である。85 Rb を使う理由は、85 Rb の準位構造は理論的にも実験的

にもよく研究されており議論の土台があるためと、保有しているレーザー周波数が

85

Rb を扱い

やすい周波数であるためである。

図 4.1 は実験で使う 85 Rb 原子の D2 線に関係した準位を記載した超微細構造準位図である。

5s2 S1/2 の基底状態が F = 2, 3 の2つ、5p2 P3/2 の励起状態が F ′ = 1, 2, 3, 4 の 4 つである。運

動誘起共鳴で遷移を起こすのは F = 3 のエネルギー準位の磁気副準位間である。

第 4 章 実験方法

19

図 4.1

85

Rb の D2 線に関係した超微細構造準位

4.1 実験概要

図 4.2 が本実験の実験概要図である。今回は光磁気二重共鳴と呼ばれる方法で光学的に共鳴を

観測することにした。概略図から簡単に説明すると、漏れだし 85 Rb 原子ビーム発生機構により、

速度方向のそろった 85 Rb 原子ビームを透過型磁気格子に向けて照射する。原子ビーム進行方向

には、縦磁場用コイルにより磁気副準位を分裂させる縦磁場を発生させる。原子ビームはまず、

透過型磁気格子入射前にポンプ光により磁気副準位 mF = 3 に偏極させる。その状態で透過型磁

気格子を通過させる。原子の感じる振動数と原子内部での共鳴周波数が一致したとき磁気共鳴遷

移が発生する。このとき F = 3 の偏極が崩れる。この偏極の崩れをプローブ光により光学的に

観測し、遷移を観測するようにした。この実験では、縦磁場を連続的に変化させ、ゼーマン分裂

によるエネルギー準位の間隔を変えていき磁気副準位間の共鳴周波数と原子の感じる振動数があ

うようにした。また、原子の速度は、光のドップラー効果によりポンプ光とプローブ光の周波数

で選択できるようにしている。

第 4 章 実験方法

20

図 4.2 実験概要図

第 4 章 実験方法

21

4.2 光学系

4.2.1 光磁気二重共鳴

光磁気二重共鳴とは、低周波で測定の困難な磁気共鳴を、高周波の光の共鳴信号として測定す

る技術である。

手順として、まず原子集団の内部状態を光ポンピングという技術により偏極する。この偏極し

た状態で磁気共鳴が起こると、内部状態が変わるため、偏極が崩れ、光の吸収量が変化する。つ

まり光の強度を測定することで磁気共鳴の発生を観測することができるのである。図 4.3 は今回

使用した光学系の全体図である。

図 4.3

光学系全体図

第 4 章 実験方法

22

ポンプ光

ポンプ光は、ポンピングにより偏極を生成するためのレーザー光である。本実験で用いる 85 Rb

の D2 線の F = 3 から F ′ = 4 に波長があうように調整された場合のレーザー光を考える。レー

ザー光を λ/4 板に通し、σ + 偏光にして縦磁場を印加し磁気副準位が分裂した 85 Rb 原子団に照

射した場合を考える。レーザーが照射された場合、基底状態 F = 3 の磁気副準位 mF の状態に

ある原子は、選択則 ∆mF = mF ′ − mF = +1 を満たす励起準位へ励起される。励起された原子

は、自然放出により ∆mF = ±1, 0 の準位へ σ + , π, σ − 偏光を放出しながら遷移し基底準位に戻

る。図 4.4 励起準位の mF = 4 では、遷移する基底状態が mF = 3 のみであり、他の準位と違

い mF = 4 と mF = 3 のサイクルを繰り返す。レーザーを当て続けることにより、原子の状態

は徐々に mF = 3 に偏っていき偏極が生成される。

図 4.4

σ + 光をあてたときの基底準位 F = 3 と励起準位 F ′ = 4 の占有数の変化

第 4 章 実験方法

23

プローブ光

プローブ光は磁気共鳴による光の吸収量の変化により、F = 3 の状態の原子の z 成分の期待値

〈mF 〉F =3 を観測している。磁気共鳴により、偏極が崩れるとこの期待値が変化する。これは、

プローブ光の吸収量の変化により分かるようになっている。

詳しく説明すると、85 Rb に σ + 偏光の光を入射した時、基底準位の磁気量子数の違いによっ

て、吸収量は異なる。図 4.5 は、85 Rb に σ + 偏光の偏光の光を入射した時の磁気量子数の違いに

よる

85

Rb の 光の吸収量の比を表している [9]。F = 3 から F ′ = 4 の遷移では

Iσ+ =

135

(mF + 4)(mF + 5)

2

(4.1)

となる。

Iσ+ = 420mF + 2520

(4.2)

となる。(4.2) を基底準位の磁気副準位の占有割合で平均した 〈Iσ+ 〉 が、実際に観測する光の吸

収であり、

〈Iσ+ 〉 = 420〈mF 〉F =3 + 2520PF

で表される。ここで、

+3

∑

〈mF 〉F =3 =

(4.3)

mF · N3,mF

mF =−3

(4.4)

3

+F

∑

∑

NF,mF

F =2mF =−F

+3

∑

PF =3 =

N3,mF

mF =−3

3

+F

∑

∑

(4.5)

NF,mF

F =2mF =−F

NF,mF は超微細構造準位 F の磁気副準位 mF にいる原子数である。これより、mF = 3 に偏極

していた原子が磁気共鳴により偏極が崩れることで、吸収量が変化し、共鳴が観測できる。

本実験では、プローブ光用レーザーを λ/2 板を通過させ直線偏光にする。この直線偏光は

PEM(光弾性変調器) により、50 kHz で σ + 偏光と σ − 偏光を繰り返すようにする。この 2 つの

偏光の吸収量の差をロックイン検出している。これは、実験で生じる散乱光の影響、電気的な

ノイズなどを減らし、S/N をよくするためである。プローブ光は常に原子団に入射されていて、

フォトダイオードにより光の吸収量の変化を検出できるようになっている。

第 4 章 実験方法

24

図 4.5 基底準位の磁気量子数の違いによる σ + 偏光の吸収量

4.2.2 レーザー周波数による速度選択

(1.1) より運動誘起共鳴における共鳴周波数は、原子の速度と磁気格子の周期により決まる。

しかし、漏れだし原子ビームは温度に依存した速度分布をもっているので、特定の速度だけの原

子を選択し、観測する必要がある。原子の運動する方向と対向している光の場合、光のドップ

ラー効果により、原子は本来の光の周波数よりも高い周波数を感じる。速度 0 の原子が基底状態

から励起状態へ遷移する光学的な共鳴周波数を f0 とし、速度 v の原子が同様の遷移をおこす光

の周波数を f1 とすると、f0 と f1 の関係式は、

これを速度について解くと、

v=

(

v)

f1 = f0 1 −

c

(4.6)

c

(f0 − f1 ) = λ0 ∆f

f0

(4.7)

となる。ここでの λ0 は c/f0 で表される離調前のレーザーの波長である。この式から、f1 の

周波数にポンプ光をチューンすることで、特定の速度の原子のみ偏極され、共鳴信号も特定の速

度の原子のみの信号となる。本実験では、ポンプ光とプローブ光を共鳴周波数から離調すること

で、特定の速度をもつ原子の状態のみ観測するようにした。

考慮することとして、レーザー離調により選択した速度を持つ原子を F ′ = 4 に励起した場合、

励起準位 F ′ = 3, 2 の遷移に対応した異なる速度を持つ原子も同時に励起されてしまう。しかし、

[8] にあるように、F ′ = 3, F ′ = 2 への遷移由来の信号は F ′ = 4 からの遷移よりも小さく、問題

ないと考えた。

第 4 章 実験方法

25

4.2.3 飽和吸収分光法

特定の速度をもつ原子を偏極し、磁気共鳴を観測するためには、ポンプ光とプローブ光を特定

の速度を持つ原子の共鳴周波数と同じ周波数にする必要がある。共鳴周波数を決める方法とし

て、レーザーを 85 Rb 蒸気セルに通して、周波数を調整し、85 Rb 原子の共鳴線を観測し、その周

波数にロックする方法がある。しかし、これだけでは超微細構造によるスペクトルの線幅が原子

の運動によるドップラー効果により広がる。超微細構造間の共鳴線はこのドップラー広がりに埋

もれてしまい、安定した周波数ロックができない。今回は飽和吸収分光法により、ドップラー広

がりによる影響を取り除いた。ドップラー広がりをなくすには、レーザーの進行方向の速度成分

0 の原子のみを見る必要がある。図 4.6 のような光学系を組むことで飽和吸収分光は完成する。

まず弱いプローブ光をセルに通過させるとドップラー広がりをもつ共鳴信号となる。そこに、プ

ローブ光に対向するようにポンプ光を原子に通すと速度成分 0 の頂点付近の信号がへこむ。これ

は強いポンプ光が、プローブ光と同じ速度 0 の成分の原子を強く励起したため速度 0 m/s の原

子の吸収が飽和し、プローブ光の吸収量が減少したためである。これによりドップラー広がりに

埋もれた超微細構造をみることができる。図 4.7 が実際のプローブ光の信号である。これを見る

と、超微細準位間の遷移以外にも吸収線が見える。これはクロスオーバー線と呼ばれ、複数の吸

収線がある場合、飽和吸収分光法ではどうしてもでてしまうものである。2つの共鳴線のちょう

ど中間では、レーザー方向に平行な速度成分をもつ原子が低い(高い)周波数の遷移でポンプさ

れ、高い(低い)周波数の遷移でプローブされる。この2カ所の飽和の重ね合わせとして2つの

共鳴線の中間でクロスオーバー線があらわれる。

今回はこれらの観測した共鳴線のピーク付近でロックすることにより、F = 3 から F ′ = 4 の

共鳴周波数からの離調を行うことで、特定の速度をもつ原子の遷移を観測した。

図 4.6

飽和吸収分光の光学系配置図

第 4 章 実験方法

26

図 4.7

飽和吸収分光による吸収スペクトル

4.2.4 AOM によるレーザー周波数離調

飽和吸収分光法による周波数ロックは、共鳴線でしかロックできないため、とびとびにしか

周波数を決定できない。また、飽和吸収分光だけでは、速度数百 m/s に対応した離調には対応

できない。そこで、音響光学素子 (Acousto-Optic Modular: AOM) でも周波数離調を行った。

AOM では内部の結晶に高周波を加えることで生成された格子に光が入射すると回折が起き、こ

の回折光が周波数シフトした光となる。今回は、図 4.8 のように 1 次回折光をミラーで反射し、

再び AOM に入射することで計 2 回の周波数シフトを行った 2 回の 1 次回折光を用いる。本実

験での 2 回の 1 次回折光の周波数は、チューニングボルテージの電圧により調整できる。チュー

ニングボルテージに電圧を入力していない状態での周波数シフトは 314 MHz で、チューニング

ボルテージに電圧を入力したときの変化量は 20 MHz/ V で調整できる。

図 4.8 AOM ダブルパスの光学系

第 4 章 実験方法

27

4.3 測定機構

4.3.1 漏れだし原子線機構

本実験は、原子ビームが他の原子と衝突しないようにするため、10−6 Pa オーダーの超高真空

中で原子ビームを発生させ実験を行った。

原子ビームは漏れだし原子線機構で、Rb 金属をオーブンで温め気体にし、コリメート機構に

より速度方向をそろえることで作りだした。

図 4.9 のようにオーブン部分の中に Rb 金属アンプルがいれてあり、加熱することにより気体

原子を作りだす。気体原子は、中心に φ2 mm の穴が空いた 2 枚のブランクガスケットによりコ

リメートし、速度方向のそろった原子ビームを作りだす。ガスケットの間隔は 100 mm なので、

原子ビームは

2

100

の広がりを持つ。水冷ニップルは、余分な原子を壁ですみやかに吸着するため

にある。

図 4.9 漏れだし原子線機構図

第 4 章 実験方法

28

4.3.2 回転導入

透過型磁気格子はマウントに固定し、原子ビームがスリット部分を通過するように固定する。

マウントは図 4.10 のように回転導入により、360°回転できるようにし、原子ビームの入射角を

変更できるようにした。また、縦方向の位置も調整できるようにしてある。透過型磁気格子は、

磁性体と Rb 原子が反応するのを防ぐため、磁性体を蒸着していない面が原子ビームと直接あた

るようにした (図 4.11)。

図 4.10

透過型磁気格子調整機構図

図 4.11 透過型磁気格子と原子ビームの位置関係

第 4 章 実験方法

29

4.3.3 反射用ミラー

ビューポートから原子ビームに入射するポンプ光は、図 4.2 のように、反射用のミラーにあて

て原子ビームを通過するようにしてある。反射用のミラーは、回転導入のフランジに固定してあ

る。また、ポンプ光はビューポートから入射し、原子ビームを通過後に反射ミラーにあてて、他

のビューポートからチェンバー外に出し、フォトダイオードに入射するようにした。

4.4 縦磁場用コイル・地磁気打ち消し用コイル

磁気共鳴は、(A.2) で示すように、縦磁場によりエネルギー準位間隔が変化する。本実験では

この縦磁場の値を連続的に変化させることによりエネルギー準位間隔を変えていき、運動誘起共

鳴による磁気共鳴を測定した。

発生させる縦磁場は、原子ビームがポンプ光をうけてからプローブ光をうけるまでの広範囲に

均一な磁場が必要である。そこで、今回は、2 対のコイルに流す電流を同方向にすることで中心

の磁場を均一に発生させるコイルを作製し、均一な磁場を構築することにした。縦磁場を発生さ

せる方向は、原子ビーム進行方向と同じ方向である。磁気格子が2つのコイルの中心にあると仮

定し、コイルの半径を r 、コイルの巻数を N 、2つのコイルの間隔 l 、真空透磁率 µ0 とした場

合、原子ビーム方向に発生する磁場 B0 は、

[

l ]− 3

B0 = µ0 IN a2 a2 + ( ) 2

2

(4.8)

とあらわせる。この式を参考にコイルを作製した。

4.4.1 コイルの作製

コイルに電流を流すため、連続的に −10 A∼10 A、−20 V∼20 V の範囲で出力できる電源を

使用した。電流・電圧ともに限界値を超えるとセーフティー機能が発動し、停止するため、限界

値を超えないコイルの設計が必要になった。

本実験では、2 種類のコイルを作製した。1 つめのコイルは、図 4.12 のように直径 80 mm の

真空チェンバーの外側に直接銅線を 30 回巻き付けたもので、2 つのコイルの間隔は、おおよそ

270 mm である。このコイルでは、透過型磁気格子中心付近で 2.1 G/A の磁場が発生し、最大

で 21 G の磁場が発生させられる。しかし、コイルが小型でありコイル同士の間隔が広かったた

め、やや不均一な磁場が発生してしまった。このコイルは、蒸着膜厚 200 nm の透過型磁気格子

での実験に用いた。

2 つめのコイルは、図 4.13 のように、 1つめの不均一な磁場の発生をなくすために、より大

型のものを作製した。コイル作製に利用したのは、21 インチのアルミ製の自転車のリムで、その

溝に φ1 mm の銅線を巻きつけることでコイルを作製した。今回は、電源の電圧制限を考えて、

60 巻きのコイル2個を直列につないだ2対のコイルで真空チェンバーをはさみこむようにして、

縦磁場用コイルを作製した。コイル同士の間隔は、470 mm である。透過型磁気格子付近で発生

第 4 章 実験方法

30

図 4.12 チェンバー巻き付けコイルの写真

する磁場は、約 1.1 G/A となり、最大 11 G の磁場を発生させることができた。また、1 つめの

コイルよりも均一な磁場を構築することができた。このコイルは、蒸着膜厚 25 nm の透過型磁

気格子での実験に用いた。

図 4.13 自転車のリムで作ったコイルの写真

4.4.2 地磁気打ち消し用コイル

地磁気による影響を打ち消すために、縦磁場コイルと同様に 2 対のコイルを 3 軸に設置し、地

磁気を打ち消した。地磁気打ち消し用のコイルは、縦磁場用コイルよりも外側に設置し、それぞ

れのコイルに電流を流した。

31

第5章

結果・考察

運動誘起共鳴は、原子の速度に原子の感じる振動数が比例する (式 (1.1))。ポンプ光とプロー

ブ光の離調により光のドップラー効果で原子の速度を選択し、運動誘起共鳴を観測した。本実験

では、透過型磁気格子の磁化を面内磁化と垂直磁化にし、ピークの形や位置の変化をそれぞれ理

論計算と比較した。

5.1 運動誘起共鳴スペクトル

5.1.1 信号処理

運動誘起共鳴による共鳴信号の測定を行った。面内方向に磁化させた膜厚 25 nm の透過型磁

気格子で、入射角 15°、選択速度 410 m/s での測定を行った場合を見ていく。縦磁場を連続的

に変化させ、光の吸収量を測定すると、図 5.1 のような信号が測定できた。同時にのせている

ベースラインとは、透過型磁気格子を通さないときに観測した信号である。そのときの磁気格子

の位置は、原子ビームに対して平行にして上部に移動してある。これにより、入射角度の小さな

場合の測定信号のベースラインと近似させている。ベースラインで発生しているディップは、原

子に印加した縦磁場が 0 になったことにより、ゼーマン分裂が無くなり、偏極が崩れ光の吸収量

が減ったたため、発生したディップである。これらを比較すると、ベースラインでは発生してい

ない位置でディップが発生している事が分かる。このディップが運動誘起共鳴によるものなのか

をまず確認した。

第 5 章 結果・考察

図 5.1

32

入射角 15°、選択速度 410 m/s で膜厚 25 nm の透過型磁気格子を面内磁化させたと

きの測定信号とベースラインのグラフ

ベースラインを除く処理

図 5.1 は大きく変化するベースライン上にディップが発生しており、運動誘起共鳴により発生

したピークの形が特定しにくい。そこで、図 5.1 のように測定信号とベースラインの縮尺をあわ

せて、ベースラインを除く作業を行った (図 5.2)。この処理により表れたピークのグラフが図 5.3

でありベースラインにより特定しにくかったピークをはっきりさせることができた。

図 5.2

ベースラインの処理

図 5.3 ベースラインを除く処理を行った測定信号

第 5 章 結果・考察

33

規格化

縦磁場コイルにより加えた磁場に磁気回転比 γ をかけると、ゼーマン分裂の周波数になる。こ

れにより測定した信号を磁場計算のときと同様に、横軸を共鳴周波数 (v/a) cos θ 単位であらわ

し、速度依存性や理論計算との比較ができるようにした (図 5.4)。

図 5.4 規格化したときの信号

5.1.2 速度依存性

運動誘起共鳴は、(1.1) より速度に比例して振動数が変化する。このことから、ポンプ光とプ

ローブ光を離調し選択速度を変更することで、運動誘起共鳴による磁気共鳴ピークの発生する縦

磁場の値は変化するはずである。これを利用し、測定したピークが運動誘起共鳴によるものなの

か確認した。

面内方向に磁化させた膜厚 25 nm の透過型磁気格子で、入射角 15°の場合で、選択速度を

410 m/s と 290 m/s にしたときの違いを見ていく。図 5.5 が選択速度を変えた時の測定信号で

ある。これをみると、発生しているディップの位置が異なっている事が分かる。この測定信号に

ベースラインを除く作業を施し、横軸を共鳴周波数 (v/a) cos θ 単位にした。これにより、信号の

ピークの位置は速度依存性がなくなり、一致するはずである。図 5.6 は測定した信号をそれぞれ

ベースラインをのぞき、横軸を共鳴周波数 (v/a) cos θ 単位であらわしたグラフである。これを

みると、ピークの位置は一致していることが分かり、測定した信号のピークが運動誘起共鳴によ

るものであることが分かった。

同様にして、垂直磁化させた透過型磁気格子の場合の速度依存性も確かめた。膜厚 200 nm の

垂直磁化で入射角 10°の場合での選択則速度 410 m/s と 290 m/s での測定を比較した。ベース

ラインを除く処理をして、横軸を共鳴周波数 (v/a) cos θ 単位であらわしたグラフが 5.7 である。

こちらもピークの位置が合っていることがわかり、面内磁化、垂直磁化両方で運動誘起共鳴の観

測に成功していることが分かった。

第 5 章 結果・考察

図 5.5 面内磁化で選択速度を変えたときの測定信号を比較したグラフ

図 5.6

図 5.7

横軸を共鳴周波数 (v/a) cos θ 単位にした場合の選択速度を変えた測定信号を比較したグラフ

垂直磁化で横軸を共鳴周波数 (v/a) cos θ 単位にし、選択速度を変えた測定信号を比較したグラフ

34

第 5 章 結果・考察

35

5.1.3 理論計算との比較

続いて、2 章で紹介した磁場計算と、原子スピンの期待値の時間発展を記述する方程式に実験

条件と同じ値を代入して計算を解いていった。

磁場計算

(2.1)∼(2.4) に今回行った実験の条件を代入して (2.5) から、原子進行方向に垂直な方向の磁

場を求めた。

磁化が面内方向で膜厚 25 nm で入射角 15°の場合を考える。VSM 測定で分かった残留磁化

の値 603 G を磁化 M に代入し、磁性体の膜厚 δ = 25 nm で計算した。原子軌道は、カプトン膜

部分の中心を通過するものとした。その結果、面内磁化で原子が感じる共鳴に寄与する磁場 B⊥

は、図 5.8 のようになった。ピークの大きさが違うのは、カプトン膜のスリットの中心を通る場

合、磁性体部分を通る原子の位置が片方の磁性体部分に偏ったためである。これをフーリエ変換

し、横軸を共鳴周波数 (v/a) cos θ 単位にしたものが、図 5.9 である。

図 5.8

実験と同じ条件での原子の感じる原子進行方向に垂直方向の磁場

第 5 章 結果・考察

図 5.9

原子が感じる磁場をフーリエ変換し、横軸を共鳴周波数 (v/a) cos θ 単位にしたグラフ

原子スピンの時間発展を記述する方程式

原子スピンの時間発展を記述する方程式でもピークを求めた。(2.6) の磁場成分 B に透過型

磁気格子で発生する振動磁場と縦磁場を代入し、数値的に方程式を解いていった。振動磁場は、

(2.1)∼(2.2) に実験の条件を代入し、原子進行方向成分と原子進行方向に対して垂直方向成分を

求めた。z 方向を原子進行方向として、縦磁場と原子進行方向の振動磁場が成分になるようにす

る。また、x 方向は原子進行方向に対して垂直方向とし、原子進行方向に垂直な方向の振動磁場

が成分になるようにする。y 方向には何も発生しないものとした。初期条件として、原子スピン

が z 方向にのみ向いていると考え、方程式を解いていった。縦磁場の値で変わる原子スピンの歳

差運動の周波数と、振動磁場の振動数が近ければ、スピンの z 成分の値は、大きく変化し共鳴

ピークを表すことができる。なので、縦磁場の値を 0.2 G 毎 −8∼8 G まで変えていき、時間経

過したときのスピンの z 方向成分を記録した。

磁化が面内方向で膜厚 25 nm で入射角 15°の場合の計算結果は、図 5.10 のようになった。

図 5.10 原子スピンの時間発展を記述した方程式の結果を横軸が共鳴周波数 (v/a) cos θ 単位にしたグラフ

36

第 5 章 結果・考察

理論計算同士の比較

磁場計算の結果と、原子スピンの時間発展を記述した方程式の計算結果を比較したものが、図

5.11 である。これをみると、ピークの発生している位置は同じ位置で発生していると言える。一

方で、ピークの大きさは、磁場計算では、プラス側とマイナス側で対称なのに対し、原子スピン

の時間発展を記述した方程式では、対称になっていないことが分かる。これは、縦磁場方向の振

動磁場を含めたためである。今回行った理論計算では、原子スピンの時間発展を記述した方程式

による結果のほうが厳密であり、より測定した信号に近いと考えられる。そのため、測定信号と

比較する理論計算は、原子スピンの時間発展を記述した方程式の計算結果で行った。

図 5.11

原子スピンの時間発展を記述した方程式を解いた結果と磁場計算の結果を横軸が共

鳴周波数 (v/a) cos θ 単位にしたグラフ

測定信号と理論計算の比較

測定信号と、原子スピンの時間発展を記述した方程式で導出したピークを比較したのが、図

5.12 である。これをみると、膜厚 25 nm の面内方向磁化で入射角 15°のときの測定信号のピー

クの位置と理論計算で求めた信号のピークの位置は、一致していることが分かる。また、ピーク

の大きさは、プラス側の第一ピークが多少計算よりも大きいが、ピークの形もかなり一致してい

ることが分かる。このことから、この条件で測定した信号は、理論計算とかなりの一致した信号

であることが分かった。

37

第 5 章 結果・考察

図 5.12

測定信号と原子スピンの時間発展を記述した方程式をといた結果を横軸が共鳴周波

数 (v/a) cos θ 単位にし比較したグラフ

5.2 磁性体の磁化の向き依存性

理論計算の段階で、磁性体の磁化の向きにより、発生する振動のピークの位置が異なることが

予想されていた。この違いをみるため、磁性体の磁化の向きを面内方向と垂直方向にして測定を

それぞれ行った。

測定信号同士の比較

膜厚 200 nm の透過型磁気格子で、入射角 10°の場合で磁化の向きを変えて測定した。ベース

ラインの処理をして、横軸を共鳴条件 (v/a) cos θ 単位にした測定信号を比較グラフが図 5.13 で

ある。ピークの発生している位置は、面内磁化と垂直磁化で異なっていることが分かった。これ

より、理論計算で予想した磁化の向きによる共鳴ピークが異なることが、実験的にも観測できた。

理論計算との比較

面内磁化と垂直磁化で測定した信号と、理論計算のピークの比較も行った。

膜厚 200 nm で入射角 10°の場合で磁化の値を膜厚 200 nm での残留磁化の値を代入し、原子

スピンの時間発展を記述した方程式の結果を導出したものと比較した。

面内磁化の比較が図 5.14 で垂直磁化での比較が図 5.15 である。

比較すると、測定信号と計算結果でかなり類似したピークとなっていることが分かった。測定

結果と、理論計算でのピークの違いは、実際の透過型磁気格子では磁化方向が全て均一になって

いないことや、磁化の大きさも透過型磁気格子全体で均一なものが発生していないため一致しな

かったと考えられる。一方で、膜厚 25 nm の面内磁化の場合では、理論計算と測定信号ではピー

クはよく一致している。このことから、透過型磁気格子の発生する磁場が強すぎると、理論計算

との違いが出てくると考えられる。

38

第 5 章 結果・考察

図 5.13 面内磁化と垂直磁化の測定信号を横軸が共鳴周波数 (v/a) cos θ 単位にし比較したグラフ

図 5.14 面内磁化と垂直磁化の測定信号を横軸が共鳴周波数 (v/a) cos θ 単位にし比較したグラフ

5.3 膜厚の違いによる比較

蒸着膜厚 200 nm と 25 nm にした場合の測定信号の違いを比較した。膜厚の違いにより、透

過型磁気格子で発生する磁場の大きさが変化する。今回、膜厚 25 nm の透過型磁気格子では、

垂直磁化した場合のピークは、残留磁化が小さかったため測定することができなかった。そのた

め、面内磁化の場合のみの比較を行った。原子ビームの入射角はどちらも 15°にして、それぞ

れベースラインを除く処理をして共鳴条件である (v/a) cos θ 単位にした。ピークの大きさを比

較するため、縦軸のスケールを同じにした。その時のグラフが図 5.16 である。ピークの大きさ

を比較すると、膜厚 200 nm のときの測定信号の方が大きくなっている事が分かる。また、第一

ピークの線幅が太くなり、第二ピークが埋もれてきていることが分かる。このことから、透過型

磁気格子の発生する磁場の強さにより、共鳴ピークが強くなることが分かった。

39

第 5 章 結果・考察

図 5.15 面内磁化と垂直磁化の測定信号を横軸が共鳴周波数 (v/a) cos θ 単位にし比較したグラフ

図 5.16

入射角 15°、面内磁化の場合での膜厚 200 nm と 25 nm の測定信号の比較

40

41

第6章

まとめ・展望

まとめ

本研究では、運動誘起の特性である遷移による内部エネルギー変化量を運動量変化で補う性質

を利用した原子の速度制御技術開発のための研究をおこなっている。

冷却原子の実用的な速度広がり数 cm/s 程度の実用的な速度変化を起こすには、(1.3) よりサ

ブミクロンオーダーの微細な周期構造物が必要である。さらに、周期構造物の表面と原子の衝突

を避ける必要がある。この条件を満たした透過型磁気格子に注目し、研究を行った。

本実験では、透過型磁気格子の微細化を行う前段階として、透過型磁気格子に蒸着する磁性体

の磁化の向き、強さによる変化を実験と理論計算を行うことで検証した。

まず、透過型磁気格子で起こる原子が感じる周期磁場の理論計算を磁化の向きを変えて検証し

た。その結果、磁化の向きにより、発生する磁場が異なるという結果を得た。

この結果をふまえ、周期 300 µm の透過型磁気格子に、面内と垂直両方向に磁化する事のでき

る Co-CoO 磁性膜を蒸着し、実験による検証を行った。本実験では、Rb 原子の基底状態 F = 3

の磁気副準位間での磁気共鳴遷移の観測実験を行い、原子の感じる周期磁場を測定した。この測

定した結果と理論計算とを比較した。

比較は、磁気共鳴により変化する原子スピンの時間発展を記述した方程式を解いた結果ものと

比較した。その結果、測定した信号は、面内磁化、垂直磁化どちらも 2 つの計算結果をよく反映

した信号であることが分かった。また、蒸着膜厚 200 nm と 25 nm の面内磁化した透過型磁気

格子の測定信号を比較すると、磁化の大きさにより信号のピークの大きさにかたよりが発生し、

共鳴ピークの線幅も太くなることが分かった。

本研究により、透過型磁気格子で起こす周期磁場により起こる運動誘起共鳴の検証が詳しくで

きた。その結果、面内磁化では、共鳴条件 (v/a) cos θ に磁場成分はなく、その付近で発生するこ

とがわかった。また、垂直磁化の場合、共鳴条件 (v/a) cos θ に磁場成分が発生していることが分

かった。このことから、透過型磁気格子で起こす運動誘起共鳴には、垂直磁化を適用するのがふ

さわしいと考えられる。

第 6 章 まとめ・展望

展望

本実験から、透過型磁気格子で予想通りの共鳴が発生させられている事が分かった。これをも

とに、周期をサブミクロンまで細かくした透過型回折格子による超微細構造間での共鳴遷移の観

測が現実的になった。また、透過型磁気格子を使っての運動量変化の観測も速度制御技術の開発

する上で必要となってくると言える。

42

43

付録 A

Rb の磁気共鳴

ここでは、本実験で起こす磁気共鳴の原理について説明する。

A.1 スピンによるエネルギー準位

まず、スピンについて説明する。スピンとは、原子の持つ量子力学的な自由度の 1 つであり、

スピン角運動量とも呼ぶ。スピンは原子のエネルギー準位を形づくる上で非常に重要になる。

アルカリ原子では、最外殻原子 1 個のみの全スピン角運動量 S と全軌道角運動量 L の寄与を

考える。

スピンにより、磁気モーメントと電子軌道運動の間にスピン-軌道相互作用と呼ばれる相互作

用が生じる。これにより、発生するエネルギー準位を微細構造と呼んでいる。さらに、原子は、

原子核に核スピン I を持ち、原子核スピンによる磁気モーメントと電子の相互作用によって、

より細かくエネルギー準位が分裂する。このエネルギー構造を超微細構造と呼び、全角運動量

F = I + J で表される。J は L + S である。原子のエネルギー固有状態は、この全角運動量 F と

ゼーマン効果による磁気副準位 mF を使って |F, mF > と書かれる。Rb では、角運動量の合成

により、基底状態に F = 2, 3 に分裂し、第一励起状態では、F ′ = 1, 2, 3, 4 に分裂する。

各超微細エネルギー準位での磁気副準位は縮退しているが、磁場を印加することで、ゼーマン

分裂を起こし分裂する。磁場を加える方向を量子化軸とし、加える磁場が弱いとき、相互作用ハ

ミルトニアンは、

HB = µB gF

F

Bz

h

¯

(A.1)

となる。ここで、µB ,gF ,Bz はそれぞれ、ボーア磁子、ランデの g 因子、磁場の強さである。こ

れより、

∆EF,mF = µB gF mF Bz

(A.2)

となる。これを横軸の磁場の強さ、縦軸にエネルギーをプランク定数で割ったものをプロットし

たものが、図 A.1 である。

付録 A Rb の磁気共鳴

44

図 A.1

分裂した F=3 の磁気副準位の図

A.2 磁気共鳴

本実験では、Rb の基底状態 F=3 の磁気副準位での遷移を対象にしている。一定磁場を加えて

いる方向に対して、垂直方向に周波数 ω1 の回転磁場を加えた場合磁気共鳴がおきうる。回転磁

場の周波数と、磁気副準位間のエネルギー差に対応する周波数が一致するとき、エネルギー間に

おいて磁気共鳴遷移が起きる。Rb の基底状態 F=3 での遷移の場合、図 A.1 で示したエネルギー

準位間に対応した回転磁場を照射し続ければ、mF = 3 → 2 → 1 → 0 → −1 → −2 → −3 → ....

と磁気量子数の変化をともなう磁気共鳴が起きる。

45

参考文献

[1] Okorokov V V, J. Nucl. Phys. (Moscow) 2 1009 [Sov. J. Nucl. Phys. 2 719] (1965);

Okorokov V V, Zh. Eksp. Teor. Fiz. Pis’ ma Red. 2 175 [JETP Lett. 2 111] (1965)

[2] Datz S, Moak C D, Crawford O H, Krause H F, Dittner P F, Gomez del Campo J,

Biggerstaff J A, Miller P D, Hvelplund P and Knudsen H, Phys. Rev. Lett. 40 843

(1978)

[3] A.Hatakeyama, Y. Enomoto, K. Komaki, and Y. Yamazaki, Phys. Rev. Lett. 95, 253003

(2005)

[4] Y. Kobayashi, Y. Shiraishi, and A. Hatakeyama, Phys. Rev. A 82, 063401 (2010).

[5] 後藤 航平 「透過型磁気格子の通過による Rb 原子の磁気共鳴遷移」東京農工大学工学部 物理システム工学科、卒業論文、2012 年

[6] 文部省 国立天文台 編、「理科年表 (平成 19 年版)」

[7] 高山孝信 、吉田和悦 、矢野亮 「Co-CoO 系磁性膜の磁気特性と記録再生特性」テレビジョ

ン学会技術報告 14(22), 51-58, (1990)

[8] 小林 祐輔 「運動誘起共鳴による Rb 原子ビームのスピン制御」東京農工大学大学院工学府

物理システム工学専攻、修士論文、2010 年

[9] Harold J.Metcalf and Perter van der Straten, “Laser Cooling and Trap- ping ”,

Springer(1999)

46

謝辞

3 年間畠山研究室に所属し、多くの方々にお世話になりました。特に、指導教員である畠山 温

准教授には、基礎的なことから親切に指導していただいたことに感謝を申し上げます。この研究

室で、新たなことに挑む楽しさ、厳しさを学ぶことができました。

また、研究室の先輩方、同期と後輩には、様々な場面で助けられました。皆さんと過ごした

日々はかけがえのないものとなっています。本当にありがとうございました。

最後に畠山研究室のさらなる発展を祈り、謝辞とさせていただきます。

© Copyright 2026