PDF形式 1.46MB

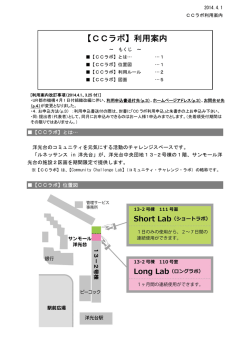

横 浜 市 記 者 発 表 資 料 平 成 2 6 年 3 月 6 日 建 築 局 企 画 課 ルネッサンス in 洋光台 コミュニティ活動拠点 を開設 ~3 月 9 日(日)にオープニングイベントを開催します!~ UR都市機構、神奈川県、横浜市は共同して取り組むエリア活性化プロジェクト「ルネッ サンス in 洋光台(※1)」の一環として、洋光台中央団地に、洋光台のコミュニティを元気に する活動のチャレンジスペース「CCラボ(※2)」を開設(期間限定)します。 今回の「CCラボ」開設は、コミュニティ活性化・多世代交流の実践の場となる地域活動 拠点の設置・運営を、期間限定で試行するものです。 「CCラボ」は、昨年 12 月に UR 都市機 構神奈川地域支社が発表した隈研吾氏監修による団地内広場(通称:サンモール洋光台駅前 広場)の改修検討着手に続く、ルネッサンス in 洋光台の事業化プロジェクト第2弾であり、 その改修予定となっている広場の一画にあります。 今後、この「CCラボ」では、一般の利用希望者や各種企業によるイベントやパネル展示 等様々なコミュニティ活動に利用されるとともに、UR都市機構、神奈川県、横浜市の 3 者 が協力しながら、エリア活性化に向けたイベント・講習会・ワークショップ等を企画・開催 していく予定です。 あわせて、3 月 9 日(日)に地域コミュニティ活動の大きな一歩を踏み出す「CC ラボ」オ ープニングイベントを開催します。このイベントでは、CC ラボと広場を一体利用し、洋光台 の魅力である安全・安心な環境につながる「防災」をテーマにおもちゃのかえっこバザール、 紙食器づくり、的あてゲームなどを行います。 上記内容を UR 都市機構神奈川地域支社と合同でプレスリリースしますのでお知らせしま す。 (「CC ラボ」及びオープニングイベント概要の詳細は、次ページ以降をご参照ください。) (※1) 「環境未来都市」計画のリーディング事業において「持続可能な住宅地モデルプロジェクト」の 1 つとし て位置づけています。 (※2) 【Community Challenge Lab】(コミュニティ・チャレンジ・ラボ)の略称です。 【環境未来都市とは】 環境問題や超高齢化への対応などの様々な社会的課題に総 合的に取り組んで活力ある都市をつくる、国家戦略プロジェクトの ひとつです。 横浜市は、平成 23 年 12 月、国から「環境未来都市」に選定され ました。 <URL> http://www.city.yokohama.lg.jp/ondan/futurecity/ お問合せ先 建築局 企画課長 鈴木 和宏 Tel 045-671-3627 平成 26(2014)年 3 月 6 日 神奈川地域支社 横 浜 市 ルネッサンス in 洋光台 コミュニティ活動のチャレンジの場「CCラボ」を開設 ~広場改修に続く第二弾 3 月 9 日(日)にオープニングイベント~ UR都市機構、神奈川県、横浜市は共同して取り組むエリア活性化プロジェクト「ルネッ サンス in 洋光台」の一環として、洋光台中央団地に、洋光台のコミュニティを元気にする活 動のチャレンジスペース「CCラボ*1」を開設(期間限定)します。 今回の「CCラボ」開設は、コミュニティ活性化・多世代交流の実践の場となる地域活 動拠点の設置・運営を、期間限定で試行するものです。「CCラボ」は、昨年 12 月に発表し た隈研吾氏監修による団地内広場(通称:サンモール洋光台駅前広場)の改修検討着手に続 く、ルネッサンス in 洋光台の事業化プロジェクト第2弾であり、その改修予定となっている 広場の一画にあります。 今後、この「CCラボ」では、一般の利用希望者や各種企業によるイベントやパネル展示 等様々なコミュニティ活動に利用されるとともに、UR都市機構、神奈川県、横浜市の3者 が協力しながら、エリア活性化に向けたイベント・講習会・ワークショップ等を企画・開催 していく予定です。 ルネッサンス in 洋光台では、平成 24 年 5 月に、学識経験者、洋光台まちづくり協議会、 神奈川県、横浜市とUR都市機構により構成される「洋光台エリア会議(座長:小林重敬東 京都市大学教授) 」を組成し、エリアマネジメント体制の構築に向けての議論や地域の皆様と のワークショップを進めてきました。 また、3月9日(日)には、この地域コミュニティ活動の大きな一歩を踏み出す 「CCラボ」オープニングイベントを下記のとおり開催します。 ■「CCラボ」オープニングイベント概要 ○開催日時 平成 26 年3月9日(日)12 時~16 時 ○会 場 洋光台中央団地 13-2 号棟「CCラボ」 洋光台中央団地内広場(通称:サンモール洋光台駅前広場) ○主な内容 ・ 「CCラボ」オープニングセレモニー(テープカット・内覧会) ・防災訓練プログラム「イザ!カエルキャラバン!*2」 これからも「ルネッサンス in 洋光台」では、エリア再生と活性化に資する取組を順次、展開 していく予定です。 *1 【Community Challenge Lab】 (コミュニティ・チャレンジ・ラボ)の略称です。 *2 おもちゃの物々交換プログラムをはじめ、ゲーム感覚あふれる「消火」 「救出」 「救護」の体験コーナーでは、 楽しみながら防災の知恵や技を学べます。詳細については、http://kaerulab.exblog.jp/をご参照下さい。 主催:東京ガス株式会社 / 企画:NPO 法人プラス・アーツ 1 「CCラボ」概要 (1) 試行目的 UR都市機構が管理する施設(2区画)を活用して、コミュニティ活性化・多世 代交流の実践の場となる「CCラボ」を開設し、住民等による地域活動拠点の企 画・運営を試行するものです。 (2) 試行期間 平成 26 年 3 月 13 日~平成 27 年 3 月 31 日(予定) (3) 拠点案内 Short Lab Long Lab (13-2 号棟 (13-2 号棟 110 号室) 111 号室) 利用時間 9:30~22:00 利用期間 1日単位及び連続2日〜7 日間 1ヶ月単位 *「CCラボ」の利用案内・申込方法については、下記ホームページに掲載しています。 ホームページ:http://www.ur-net.go.jp/kanagawa/renaissance/ (4) 位置図 管理サービス 事務所 13-2 号棟 111 号室 Short Lab(ショートラボ) サンモール 洋光台駅前広場 13−2号棟 13-2 号棟 110 号室 Long Lab(ロングラボ) 洋光台駅 2 <「CCラボ」内観> ルネッサンス in 洋光台の概要 別添1のとおり。 3 洋光台地区の概要 別添2のとおり。 お問い合わせは下記へお願いします。 独立行政法人都市再生機構神奈川地域支社 団地活性化推進本部 団地マネージャー 尾神 充倫 (電話)045-682-1563 神奈川地域支社 総務部総務チーム (電話)045-682-1511 横浜市 建築局 企画部 企画課長 鈴木 和宏 (電話)045-671-3627 別添1 ルネッサンス in 洋光台の概要 「ルネッサンス in 洋光台」は、これまでのUR都市機構が培ってきた住棟改修技術、 環境技術、少子高齢化対策、コーディネートなどのノウハウを結集した次世代に継承する まちづくりのモデルプロジェクトです。 洋光台地区内のUR賃貸住宅(洋光台北、洋光台中央、洋光台西)の再生を図るととも に、自治会、横浜市、神奈川県等の地元関係者と連携を図り、まち全体の活性化に取り組 みます。 「ルネッサンス in 洋光台」では、これまでにないダイナミックな視点を取り入れるた め、各界の著名な有識者からなる「アドバイザー会議」を平成 23 年 12 月に設置し貴重な アドバイスを頂いております。 また、平成 24 年 5 月には、学識経験者、洋光台まちづくり協議会、神奈川県、横浜市、 磯子区といった地元関係者とUR都市機構により構成される「洋光台エリア会議」を設置 し、エリアマネジメントの体制構築に向けた議論や地域の皆様とのワークショップも併せ て進めています。 今後、このプロジェクトで得られた知見やノウハウを他団地や他地域でも積極的に活用 し、新しいまちづくりの取組を広く展開していきます。 ※「ルネッサンス in 洋光台」の詳細は、下記ホームページをご参照ください。 ホームページ:http://www.ur-net.go.jp/kanagawa/renaissance/ * 洋光台地区内の UR 賃貸住宅とは、洋光台北団地、洋光台中央団地及び洋光台西団地の3つの UR 賃貸 住宅団地です。 別添2 洋光台地区の概要 神奈川県横浜市磯子区南部に位置する、JR根岸線洋光台駅前 を中心とする 207.5ha の郊外住宅地。横浜駅から約 20 分。 昭和 40 年代に根岸線の延伸と併せて、日本住宅公団施行の土地区 画整理事業により開発された区域を中心としたエリア。UR賃貸住 宅が住宅戸数の約1/3を占めており、公営住宅を含め、約半数が 公的賃貸住宅。 高齢化が進む中、洋光台まちづくり協議会をはじめ、地域住民を 中心としたまちづくり活動が活発に行われており、洋光台エリア会 議では、各種ワークショップや地元による自発的な活動「cyoi アク ション」の成果を通じて、有識者、洋光台まちづくり協議会、行政、 URが連携してエリア全体に係る議論を行っている。 ■周辺図 この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図2500(空間データ基盤)及び基盤 地図情報を使用しました。 (承認番号平 23 情使、第 68 号) なお、本成果品を第三者がさらに複製又は使用する場合には、 国土地理院長の承認を得る必要があります。 参考

© Copyright 2026