構造主義からの小学校社会科歴史学習の設計

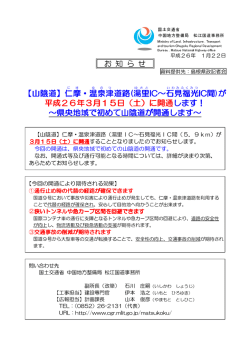

社 会 系 教 科 教 育 学 会 『社 会 系 教 科 教 育 学 研 究 』 第22 号 2010 (pp.101-110) 構造主義からの小学校社会科歴史学習の設計 − 「石見銀山から江戸幕府をみる∼江戸システムの確立」の授業設計− Designing a SocialofStudies Lesson of Element Lesson Planning “℡quiring for a History System of EdoIwamF through a S 紙 田 路 子 (大田市立仁摩小学校) I。問題の所在 と研究の 目的 」を題材に歴史的事象の 比較 ・分類 ステムの解明 ・思想 ・批判 を受けて,歴史的 を 通 して 〈構造〉を抽出 し,変革をめ ざす授 業設 現代社会の風評 ,教科書改訂の度に改 計 を 試 み る 。 事象に関する教科書記述 はそ 。 うした現状を前に し 変, を私 余た 儀 な く さ れ ては いる ち 現 場教 員 絶 えず匚 この歴史認識でよ H。構造の抽 出と変革 て 」匚 ,顕在的な現 決まった視点か らの価値観 ・思想を注 いのか 構 造 主 義 に と っ て の 〈 構 造 〉 と は で何か 可能であるか を規定する ,必ず しも 入 しているのではないか 」という危惧にとらわれ 象 と し , 潜 在 的 な 規 定 条件 ている 。 意識されているわ けではない 。近年では ,静的な構 歴 史認識は しば し ば 匚 現 在 の 意 味 を 知 る た め に と し て の 関 係 性 を 意 味 す る 」という言い方が され る。 した 過去に問いか ける 造の みに て を こ る批 判 , 構よ 造っ の 生対 成象 過 程説 や明 変す 動る の 可と 能に 性対 にす 注 目 す る ら がって過去は 現そ 在に 味 を り 込む か ぎ 。 の意 光は 現送 在 か ら 発 し てり いで る明 のる で か 視 点が 導入 され ている。 み に出, さ現 れ る 在の社会認識の変容によって歴史認識 あって 本研究の 目的は この構造の抽出と 。 。変動に視点を 置い た授 業 を 設 計 す ることである も変容せざるを得ない状況に陥る 1 . 〈 構 造 〉 の 抽 出 こうした歴史学習の問題 点を受けて多く の 小 ,改 善学 の ,視 点が移動すると,図形は別 校歴史学習に ついて。 の分 析 や 問 題 の 提 示 射影幾何学では その 多くは,さまざまな視 。その ときでも変化 しない性質 方略が なされ てきた ,歴史の客観化をは な形に変化する ,その図形の 点か ら歴史的事象を捉 えさ せ 影 変 換 に 関 し匚 て 不 変 な 性 質 ) を 。しか し,匚 歴史上の 人 (射 一群 に 共 通 す る 骨 組 み ] の よ う なものという意 か ろうとするもの で あ る 。 〈構 造 〉 はそれ らの図形 」でとらえた歴史認識もその視 物に な っ た つ も り ,やは り現在の社会構造にあ り,その結果, 味で 〈構 造〉 呼 ぶ1 ) 」 のと よう な も のではあるが ,目には見 え 座は ,合理性を持だない主観的なもの の 匚 本 質 に陥 。 歴史認識は ない Oその意味で抽象的な, も一 の でひ あと る 人 りが別々の ることが 多い。 同 じ出来, 事 を 経 験 し て。 もその意味でひとつの歴 記述 を する 社会の形 成主 者観 た的 るに 市 民 的を 資 質 の 育る 成歴 に史 必学 要習 なで 歴 視点を持ち , 歴史 と ら え 。 しか し, 史認識と は ,む しろ主観か ら離れ ,歴史的事象の背後 史的事象か ら・ は 〈 構 造 〉 は 抽 出 で き な い 分類 したときに,視点が変化 して はなく そ れ ら を 比 較 」つま り 〈構造〉を抽出すべ も変化 しない法則が現れ る。それが 〈構造〉であ にある厂 集合的思考 。過去の 〈構造〉を認識 る 。 きものでは ないだ ろ, う自 か分の置かれ ている現在の ,その事象から す ることでは じめて ,その価値観の是非 を問い直 客観的 な 歴 史 的 事 象 が あ っ て 」 事 象 を 事 象 な ら し め ている匚 歴史の動 〈構造〉を相対化 し 匚 自 ず と 。 」が抽出される方法論を示 した歴史家が ,溝口 す こ と が で き る の で は な い だ ろ う か 力 以上のような課題に立ち ,本研究では匚 江戸シ 雄 三氏である 。溝口氏は歴史的叙述を, 事実記録 −101 − 」の記述と,事実記録な しの匚 動 の確か な 「 ̄ 光景 力]といういわば見えざる歴史の叙 述 に 分 け, 。2 ) こ の 事そ 実 の客観実証性の違 い を 言 及 し て い る 」こそが 〈構造 〉である 。 記録な しの 「 ̄ 動 力 これ ま で の 学に 習 は 歴 史 的 事 象, な ち 」 を 時 系歴 列史 ごと 並 べ る 学 習, も しす く はわ 自己 匚 光景 ,現代社会 の立てた仮説 (この仮説の基盤こそが ,歴 の 〈構造〉である)に都合のよい資料を集め 史的事象を説明 しようとする学習にはなっては い ないだ ろうか 。 本研究では個々 史的 を マ ト リ ク ス に し ,の 比歴 較 ・ 分事 析象 す るこ と で 「  ̄ 江 戸 シ たが って分類 し ス テム 」の 〈構造〉の抽出 を行 う授 業設計を提案 する。 本研究では,この過程 を授 業設計に組み込む。 4 一 匹ぐ 汗 匚 2。 〈構造 〉の 変革 ール学派の歴史学者の ド・セル ドーは ,エ ア ナ ー ト文化のヘゲモニーに服従せざるをえない民 リ ,支配文化のただなかで行 うブリコラー 衆たちが ,民衆的なるもの と特徴 ジュというや り方に こそ 。 ブリコラージ ュ づけ, る独 自 性 が 現 れ て い る と い う 隕 ら れ た 持 ち 合 わ せ の 雑 多な材料と道具を とは ,目下の状況で必要なもの を 関に合わせで使 って 。 ド・セル ドー は厂 支配 つくることを指 し て い ー の たる だなかで ,そのエコノミー 文化の エコノミ ー ジュ』 をおこない,その法 を相 手自 に 『 ブ リ コ ラ益にか , 分 た ち の利 ない,自分たちの規則 則 を ,こま ごまと した無数の に従 う法則に 変える」 べ く と述べている 。3 ) 変化をくわ えている ,固定化され た一義的な部 個々の社, 会 的義 事性 象 は持つ。そのときどきの状況 多 を 分では なく ,別の構造を構 によってひとつの構造 をな した り。つま り,個々 成 した りする有機 的な存在である ,組み の社会的事象の意, 味元 する も の の 変 換を 行 い の 姿と は 全 く 異 な る構造や 替えを行 うことで 。この変換は支配一 法則 を作 り出す ことが できる 。 被支配関係 を逆転させ る可能性 を持つ , 幕藩体制の強化の た何 めも に成 立 し たを 通媒 貨制 度 はな , か も 通貨 体 と し 商業資本を発達させ 。この結果, ければ成立 しない社会を作 り出 した 武家は町人に代表 される資本 家の 実質的な支配下 に組み 込まれ ていく。 Ⅲ 江 戸 シ ス テ ム の 抽 出 と 変 革 .匚 江 戸 シ ス テ ム 」 に つ い て の考察 1ー ロッパが植民地支配と産 業革命によって近 ヨ , 日本はま っ 代経 済シス テム を 作 り あ げ て い た 時 に ー チに よって,もう一つの近代経 たく別のア プロ 。これ を江戸システム と 済シス テム を育 て て い た 。江戸システム をそれ 以前の社会シ 呼ぶ事が ある ,市場の役 ステム と比べた とき最も重 要 な 相 違 は ,社会の各層の 日常生活 割が格段に大きくなって 。幕藩体制その もの に 浸 透 し て い っ た こ と で あ る ,一定の市場経済の展開を前提と していた,と が 鬼頭氏は指摘する。その 理由と して次の 点が あげ られ る。 ,この 米納年貢 ① 年貢 は 米 納 年 貢 が 原 則 で あ り ,販売する市場の存在 を前提と しては じめ は て可能なシステム であった。 ,恒 ② 村落と都市に分住す る諸社会集団の間で。 常的な商品と貨幣の 交換が必要, とさ れ需 た要 その を ③ 江戸は巨大な武士人口を抱えて 。 満たす必要か ら大 巨大 な京 消費 市奈 場良 だ っど たの畿内 , 阪 , 都 , な ④ 江戸に対 し て ,伝統的な高度な生産技術と全国の 諸都市は 。 物資 を集散する中央市場の機能 を備 えていた 全国に流通す る諸 貨藩 幣は の正 発貨 行 は獲 幕得 府す にる おさ え ら , を た め に れ ていたの で,特に大阪の米市場で年貢米を 領 外の 販国 売 し な市 け場 ればならなか った。4 ) 【図2】 102− 貨幣 ⇒ 米 → 農産物 ・手工 業品-__・ . サー ビス 【図 2 江戸前期の地域間経済循環構造】5 ) ,効率的な生産と 生産と消費の間の懸隔 を埋め。市場の発達は , 消費 を促すのが 市場の役割である 2つの側面で重要である。 ,匚 販 ひ と つ は 市 場 の 存 在 が 農 民 の 生 産 目 的 に 」という要素 を持ち込んだ ことである。これに 売 ,土地 より効率的な生産が 要農 求業 さ生 れ る よう に上 な りた。副 , 産 力 が向 し の有効な利用が進み 次的にその 土地の風 土に適応 し 作 物 が 生 一た 例商 で品 あろ う 。 そ産 の され るようになったのはその 結果,停滞的な荘園制下の経済が 変質 し,成長が 始まる。,市場経済化は封建領 主の支配領域 を超 第2は ・ヒ ト・情報の 交流を促 して,地域統合 えるモノ 。遠隔地間の を推進する役割 を示 したことである ,年貢物や 取引が為替, に保 よ管 って お こ な業 わ れ た こ と業をおこな に 携 わ る 者 , 高利 商品の輸送 ,港湾都市が全国的に成長す う金融 業者が活躍 し の もこの 時代である 。 る ,歴史的事象 をミク の よ う, な比 江 戸 シ ス テ ム は ロこ にと ら え 較 ・ 分 析 す る ことで明 らかに なる 。 を通して, 石見銀山の史跡や資料に触れること 」匚 銀をどう 匚 どうやって銀を掘っていたのだろう」匚 精錬され やって鉱石へ か ら 取 り 出 し て い た の か だろうか」と子 た銀はどこ 運ばれどうなったの。 調べ学習を通 どもは様々な疑問を抱くであろう・分類 し厂 石 して獲」 得さ れ る で あ ろ う 情 報 を 比 較 を分析 したものが 【資料1】である。横 見銀山 ,縦軸は匚 採掘」 「 ̄ 製錬」匚 開発 ・ 軸は時間の流れ を 経営」匚 運輸」という厂 石見銀山」の要素を配置 したマ トリクスを作成した。 その結果 「 ̄ 江 代に の供 ,戸 採時 掘 ・ 製は 錬安 の定 技的 術な ,銀 効率 的給 なを 鉱維 山 持す る た め に ・運上のシステム,輸送経路の整備等が発展 経営」という 〈構造〉が抽出される。幕府は,銀 した ,銀山を直轄地とし,積 を安定的に確保するため 。この 極的に銀山の経営に乗り出したと思われ, る貨幣制 時代から本格的に 国 内 で 貨 幣 を 鋳 造 さ れ 。 (大判,小判,一分判の金貨, 度が, 整豆 え板 ら銀 れ た )貨幣を用いることで,空間,時間, 丁銀,価値観を超えたより広い範囲での物々交換 条件 ,市場のネッ トワークが広がった。 が可能とな り 2。厂 江戸システム 」の抽出 匚 貨幣があればなんでも手に入れる」こ ,観察 ・見学 して事象 を記録す その結果 ,貨幣は匚 必要な商品を手 小学校段階では 。 「なぜ 」と問いなが ら, とができるようになり 」としてではなく,人々の直 る学習をよ く行っている ,それ を にいれるための手段 。そして,より多く貨 直接 経験 よ, るミ ク ロ 情報 収て 集 を行 ・ 分に 類 し 話 し 合な いを 通 し 〈 構い 造 〉を抽出 接の欲望の対象に変化した 工 比較 た手 。またミク ロな情報は常に多義 幣を獲得することを目的に各地域に特化し, 生産 することが でき。 る れる 結果 〈構造〉の抽出を行うためには 業や作物栽培が行わ。 まよ たう 年に 貢な 物っ やた 商品 の輸送, 性 を帯びている 性 が 高 ま っ て い っ た 。本研究では ,江戸 ,高利業をおこなう金融業者が ミク ロな情報は不可欠である 管に携わる業者 , 「石見銀 保 次第に力を持ち,実質的に武士を支配するように システムの 〈構造〉抽出の題材 として 山」を取 り入れ た。 なった。 その 理由と して次の 点が あげられる 。 の 〈 のと 抽出 のような江戸 時石 代見 の銀 社山 会を 垣構 間造 見〉 るこ がか でら きこ る。 」匚 製錬」厂 開発 ・経営」 ① 石見銀 山 の 匚 採 掘 」の移 り変わ りは,市場経済へと移行 匚 運 輸 していく江戸システムの特徴の一端 を表 して いる ,仙の山などの 史跡は , ② 大久保間歩や 石鏃地 区 ,当時 比較的当時の ままの 姿で保存 してあ り 。 の 人々の 日常生活 を生き生きと伝えている 子どもたちが興味 ・関心 を持って学習に取 り 組む ことがで きる。 3。 「江戸システム 」の変革 「参勤交代」 「三貨制度」 「天下普請」は江戸幕 の 大 名 統 制 の 政 策 で あ っ た。 府 」は天下人が城郭や都市の建設,寺 「天下 ,普 治請 水などの土木 ・建築工事を大名に命じ 社経営 。織田信長や豊臣秀吉の時代からみ たものである ールす ら れ る よ う に な っ た も の で 大 名 を コ ン ト ロ る最も有効な方法のひとつであった。工事に際し −103− 々 細 蝠 鰕 ふ 侭 士 組 9 姻 壇 艱 忿 § 丿 捐 屁卜 淬 三 対] m 絃 鄒 9 刄 壮け 謌 ヽ崕 顋 冂 § 奏大 識 万 t・・ Q 市 { i 鯉 9心 八 一 萇 ぶ牋 首レ 斜 示指 言yj ゛咎驚 祗 騙 畜 忽 ポス 刈喜 憩 ミ ユ礦 回黙 氷 遨言 けで 店澎yj こ利侭 顳綫 水 丿 捐ドノ デj 牡 か圉o 円 白 ]11 言 如 縦 ぶ卜 │韶 り lv佃や § 万 螽 TN バjjj匸丿 謬 且 匸 ド パ 霖 肘 肩 器 洽丗、心 翁匈皀yA」 言 羂 い鴕 丱 斜 ぐ パ 録 匸 れ 聹傴徊 9 甌 獣 。麕 卻 −104 − 恥 庠届 ド こ冂1 且 且 爍 手 レ 瀞 妁φ べ 翌七と 麟 川 牡 が 刄卜 牡 訟 言 黙 瓦宍 尚49 レ 仁 尹 仁 旦AJ 赴地 岳田 籬蓉 八 聒繦ミEj 罵心扉 栃乱 雨 − ら ら でミ 黙 い9 識 越 ト 郤 羞 用 澁ぼ作 萃 ド鳧郤 匸 麗 y凵E2万 回 ぃ です 燧 回ロ デチ 回凵 竺ぷ 笥 ち1弌 為に 吉言 レU に が 黼=ば ‥ 宍 ぐ送妁 よ9 鮃匸難ス 11 一 川]j 韭二 心rf ㈹ EE 仁。 λミレ方 方 証 斎 肝 雫ガト 札れ 言 竍 難モ 計 特 叉 江 万 劉E こ 胆qJj 鯔 且 三 ‰ ベム こり 三 郷 蕨 賈 ブサ デj 宍 雫 づ レ ど竺]1 凵S万々9 子 犬 匸 宍│ | 邱参曾ゼ 石川 ぼ 遜 熟 聡 疣9言 べ 拙 言 諾 口 川 対 順々聡丑嫋順耿 り 四 鈿 万 昌 筱 9j 葹 り ダ μ 跼 厂 狸 之 胃 。 崕 m 口 蘂 バ レ ヰ ド エ 濟 ∩ ぶ二汀 趾 甘9 韭 ぬ 回 特 ㈲ 匸 膕∩に 徊 鮮 ≪ 叺 卜r へ 忝 ふ 訌 れ 価 蒿翁 E 趾 組9J 士 碗9 社 崕箍 用 ・ 卜 昌 捐 縁 徊 リヤ 談 P 卜 臥 幃 ぬ ㈲ 。 言 聡 趾 郷 出 蓉 唄 ド , 特 卜 忿 艱 ・資材 ・人員の 一切を大名の石高に て必要な資金 。数年に一度の割合で命 じられ 応 じて供出させた,大名たちは巨額の 財政支出 る天下普請によっ, てその強大化の阻止に威力が発 を強 いら。 れ たた め天下普請は単なる幕府と諸大名 し か し 揮され た服従関係ではなく,実際には市場原理に ・ の命令 支配 さ る 形 で 技 術 や 資 材 の 取 引 が 広 く重 行 わ れ て 。れ そ れ と 同 時 に 江 戸 と 関 東 一 円 で 点 的 に いた 」が行われた結果,全国の大名と江戸 匚 公共事業 。 は水運による物資流通 を通 じて直結 していった 日本列 島こ 規模 で 完 。 の よ民 う間 な定 物期 流航 網路 のに 発よ 達る が廻 市船 場組 経織 済も の 発 成 し た 達に大きな役割 を果た した。 大名たちは巨 額の財政支出を , 強 いられたため 強 大 化か阻止さ れる 。 天下普請 意 味 の 置 き 換 え ← 参勤交代 も含めた 江戸, 在大 府 にの 必実 要な 経 名 収 入 費は の5, 0そ %∼ 6 0は %各 を の 費用 占め 大 に と って 負名 担と な っ た大きな 参勤 交 代 通貨発行権 ,を 幕 幕府が独占 し 府 貨力 幣の 国鋳 通造 用に を全 注 いだO その目的は 幕 府 に よ る 経済 の統制で あ るO ・市場原理に支配される形 での技術や資材の広範 。 囲で が 行た わ れた ・物 流の 網取 が引 発達 し 。 ・資柿凋 全や労働 力の集積 などの直接需要が発生 した 。 三貨制度 , ・江戸での贈肘拡大 し 貨幣は町人層に吸収され て いった。 ・参勤交代の躓召を はす, べ て貨幣で支払われ るので 米 取 引 を 行 う 商 人 が 大 き な力 を 持 つ よ う に な っ た 。 , 空間, 貨幣 用 い て ,を 条 件 , 価値観を 時間 超えたより広 い範囲で の, 物々 交の 換ネ が 可 能ワ とな 市場 ッ ト ー り クが広が ったO ,大名の 勤交代も含め た江戸 在 府に 必要 ∼60 %を 占 め , そな の経 費費 用は は各大名に 実収入の50 % 。これ らの財政支出の とって大 きな負担となった 。参勤交代関 ほとん どが貨幣で支払 うものだった 係の 義務的経費は大名財政の硬 直。 化そ や慢 の性 反的 面な ,赤 大 字体質の最大の原因に な江 っ戸 てで いの た消費は拡大 , し, 名が苦 しくなる分だ け ‰ 貨幣は町人層に吸収 され ていっ, た徳川氏は慶長6 関ヶ原で戦勝 をおさめた翌年 年 (1601 年 ) 全 国 を 対 象 と し て 貨 幣 制 度 (匚 三貨 ⊃を 定 め た 。 そ れ ま で 国 内 各 地 で 流通 し て 制度 ,すべて徳川氏鋳造の金銀貨 いた貨幣 を廃止 して,つま り厂 通貨統合 」を行っ 幣 に置 き こ 。 徳 川換 氏え がる 通 貨と 発行権を独 占し,幕府鋳造貨幣 た 。その 目的は幕 の全国通用に 力を注 いだの で あ る 。その結果,より広 い 府による経済の統制である ,市場の ネッ トワー 範囲 での 物々交換が可能 とな り クが全 国に広 が っ た 。 ,幕府が権 力を独 占す るため に つくっ この ように,町人が主人公の経済システムに組 たシステム は 。そこでは信用取引と投機 ,金銀 み 込まれ ていく ,都 市の商業資本による プランテー 銅の変動相場 ,しか も広範に繰 シ ョン農 業の経 営 な ど が 高 度 に 。個々の社会的事象の意味の変換 り 広 げ ら れ た7 ) によ り,構造の 変化が起 こったの である 【 。図 3】 IV.小 学 校第 「T 銀山 ら を見 一 江 戸 シ6 ス学 テ年 ム の石 確見 立」 のか 授 業江 設戸 計幕府 る ,単元 を以 〈構造〉の抽 出 ・変革の方法に即 して 下のよ うに構成する。 1次〉 石見銀山の秘密 をさ ぐろう① 〈第 構造( フ ) 抽出 厂 石見銀山ではどの ように して大量の銀を産出 し 心に ていたのだ ろう」 一昨年厂 世界 文化遺産 」に登録され , 据 え た 幕 藩 体制 経済 システムが町人 強 化 が 進 め ら れの た。 石 見 銀 山 は 中 心 の 貨 幣 経 済 に と っ 。 石 見 銀 山 の 文 化 価 値 と て かわ られて い く 。 子ども, た匚16 ちの 関 心 も 高 い 世 紀 後 半 か ら17 世紀初頭にかけて世 構造 の変換 しては 」厂 日本でのシルバー 界 の 3 分 の 1 の 銀 を 産 出 し た 」こ 3 江 戸 シス テ ム の 変 換 】 ラッシュが銀の 国そ 際的 な見 相銀 場山 にの 影中 響で をも 与 えく たの銀 【図 。 の 石 多 「参 勤交 代」 も名 まを た原 大則 名と 統 制て の在 た府 め の 基在 本国 的 な とがあげられる 。 各大 し 1 年 1 」と匚 釜屋間歩]で 制 度 で あ る を 産 出 し だ の が 匚 大 久 保 間 歩 年で ,領国 と江戸を行 き来させるものである 。参 ある。匚 大久保聞歩」は横合 (鉱脈のは しってい ― 105 ,その走る方向に直角 不可欠だった」 る方向をあらかじめ調査し 。鉱脈にそっ に坑道を掘る)で掘られた間歩である 参勤交代制度によ り, 江武 戸士 がの 巨収 大な 武年 士貢 人口 を 抱 , 入は 米 であ て掘られた人ひとり う や く 入 る 大 き さ の 坑 道 や こと ,よ 光 が な け れ ば 一 寸 先 も 見 え な える都市になった 。 坑道にたま, っ夏 たで 水も11 ことをおさえる 度の気温などを体感するこ り貨幣に換金する必要があった い闇の世界,匚 これ らの幕府の政, 策 が江 戸の で需 の 日 常満 のた 消 どのようにして銀を掘ったのだろ 結果的に こ れ ら 要 を とを し て を生み出 し 」通 匚 あ ん な狭いところで長い時間銀を掘る仕事 費物資の大需要 う 」 央市 場と し て手 の段 大 阪 が 大 き な幣 役需 割 を , 商品 購 入の と し て の貨 要果 が 「 ̄ なぜそこまでして銀を掘るのか」匚 掘っ すために中 は大変だ したこと 。 」など様々な疑問や感想 た た銀はどうした。 のだ ろ う 恒 常 的 な も の に な っ た こ と を 確 認 す る その感想をもとに石見銀山につ を持つであろう ,調査する計画を立てる。 〈第 5次 〉貨幣の流通は何 をもた ら したのか一 石 地 区 の 発 掘 品 か ら 考 え よ う いて2 課題 銀 ,広範囲での商 次を 〉設 石定 見し 銀山の秘密をさぐろう② 〈第 「貨 幣 が 安 定 的 に 流 通 す る こ と で り ネ ッ ト ー ク 広 が っ 「, 江採 戸掘 時 代製 には 定術 的, な効 銀率 の的 供な 給鉱 を山 維経 持営 す る運 た上 め 品交換が可能と ・ 錬安 の技 ・ ,な 農 村, で流 は通 農業 生 産ワ 力が 向が 上 し , 都 た O そ の 結 果 に ,輸送経路の整備等が発展した」 では商人が活躍 した」 の石 シス テ ム 市 , 瀬戸,伊万里,唐津 ,備前 ,信 見銀山について見学 ・体験活動から考えた疑 石 銀 地 区 で は ,美濃 などいろいろな地方の陶磁器が発掘され ーマ別に調べ,年代ごとに表にまと 問につ い て テ 楽 。それぞれの情報を比較 ・分類 ・分析するこ 。それ らがどこか らどのように運ばれ てき める ,匚 て い る 江戸時代には安定的な銀の供給を ,大阪市場を中継 点 とによって ,採掘 た の か を 考 え る こ と を 通 し て ・製錬の技術,効率的な鉱 ークが構築され たこ 維持す る た め に と し た 効 率 的 な 流 通 ネ ッ ト ワ 。 ま た 流 通 ネ ッ ト ワ ー ク が 整 え ら れ ・運上のシステム,輸送経路の整備等が発 山経営 と を 確 認 す る ,よ り広い範囲での売 買が可能にな りそ 。 」という 〈構造〉を共通理解する。 展 した た ことで を得るためによ り売れ 〈第3次〉なぜ銀は必要とされたのか一銀の秘密 の結果,農民や職人が貨幣 ,都 をさぐろう る よ い も の を 作 ろ う と す る よ う に な っ た こ と ,正貨を安定的に流通させるた 「貨幣 制 度 を 整 え 市において問屋や運送 業を担 う商人が活躍 した こ 戸 幕 府 は 銀 の 供 給 を 必 要 と し た 」 と を 知 り , 貨 幣 経 済 の メ カ ニ ズ ム に つ い て 理 解 を め江 ,毛利氏,尼子氏は銀と 深める。 戦国大名である大内氏 石見銀山の盛衰か 外国と様々な や 火 料 で あ る硝 石 を 交 換 〈第6次〉市場経済は万能か一 ,物 戦資 備 の 充薬 実の を原 図 っ た (南 蛮 貿 易 ) 。 すること, で銀山に近い温泉津に銀を積み出す港が ら考える ,石見銀山の 人口の 変化 そのため 。しかし,江戸時代になると貨幣制度 石見銀の産出量の 変化 整えら, れた を グ ラ フ で 読 み 取 る こ とを し てい 銀っ の産 ,人口が減 少 し ,通 廃 れ た出 石量 見の 銀減 山 銀は京都で鋳造された後,正貨として流 が整い 少 に 伴 い 。より安全な銀の輸送のため 。その衰退の原因を考え,話 し合 通するこ と に な っ た の 姿を ら 一尾道間の街道が整い,尾道から瀬戸内を う こ とと で 市え 場る 経済社会についての見直 しを行 う。 に大森 。こ 通って大阪にいたる銀の輸送経路が確立した 究の成果と今後の課題 の銀の使い方の変化を銀の輸送経路の変化を通 し V。研 。 て考察する。 本研究の 成 果近 と し て 以 下体 の 点 が あ, げら れ る , 身 な教 材や 験か ら 歴史 のく 構 〈第4次〉なぜ江戸幕府は貨幣を必要としたのか一 第 1点は 。理論ば 貨幣の秘密をさぐろう 造〉を抽出す る子 方ど 法 を し こ と でを あ考 る慮 , も示 の 経た 験 や 発見 しない 「幕府の政策により江。 戸江 は多 のむ 武人 士々 人の 口消 を費 抱を え か りが先行 し 戸く に住 。子どもは何 る 大 消 費 都 市 と な っ た 社 会 科 授 業 設 計 が 近 年 よ く 見 ら れ る 満たすため商品購入の手段としての貨幣と市場は か を理解する とき, 「比較 ・分類」する ことで , −106− ○単元の主な流れ 次 授 業 刺 激 発 問 1 石 見 銀 山 の 秘 密 を さ ぐ ろ う ① 2 石 見 銀 山 の 秘 密 を さ ぐ ろ う ② 3 な ぜ 銀 は 必 要 と さ れ た の か ○一昨 年石 見銀 山は 世界 文化 遺産 に登 録 されま した。 石 見銀 山 の価 値 は何 でし ょ う。 ○石見 銀山 で最 も多く 銀 が産 出さ れ九 大久保 間 歩見 学し てみま しょ つ。 ・ 大 久保 間歩 を 見学 し て ど んなこ とを 考え ま し た かo 感 想 を 発表 し ま し よう。 ○ 石 見銀 山で は どの よ う に銀 を 産出 した の かo それ ぞれ のテ ー マ別 に 調べて みま しょ う。 ○ 調べ たこ とを グル ープ 別 に発表 し まし よ う。 予想 され る発言 と獲 得す る知 識 資 料 ・大 久保 間歩 の 見学 【 学習 資料 】 ①「石見 銀山 歴 史 ノート 」 ②「石見銀 山 戦 国 時 代 の 遺跡 を歩いて みよ う」 ③ 「石見銀 山 一 銀 がで き るま で」 ④ 「石 見銀 山 一 鉱 山 の技 術 と 科学 」 ⑤ 「石 見銀 山遺 跡 ノート 」 ・各 グル ープ で 作成 した ポス ター や新 聞 ○採 掘 ,製 錬 の技 術や 経 営 シ ステ ムは そ れぞ れ どの よ うに変 わっ て き た でし よ うか。 ・16 世 紀後 半か ら17 世紀初 頭に かけ て世 界 の3分 の1 の銀 を 産出し た 銀山O ・ 日本 でのシ ル バーラ ッシ ュが銀 の国際的 な相場 に 影響を 与 えたO ・ 人 の力 だ け であ んな に大 きな 間 歩が 掘れ るな ん てすごいo ど うやっ て掘っ た のだろ う。 ・ あんな に 暗くて 狭い とこ ろで一 日 中銀を 掘るな ん て大変 だO ・ 間歩 の 中は水 が たまっ て 寒いo 銀 を ほる 大は 体を こ わさ なかっ た の だろ うか。 ・ 掘った 銀鉱 石を ど のよ うにして 銀に した のだろ うか ・銀鉱 石を 見つ けるた め にど のよ うに 間歩を 掘った のだ ろ うか。(採 掘 の工夫 ) ・銀鉱 石 か らど のよ うに銀を 取り 出し た のだ ろ うか。 (製 錬 の工夫 ) ・ 見つ けた 銀は ど うなっ てい た の かo 働い てい る大 は どのく らい 給 料 がも らえた のだろ う か。誰 が給料 をは らっ てい た のだ ろ うか。(経営 シ ステ ム) ・銀 は どこ に 運ばれ た のだろ うかo(銀 の輸 送) (グループ別に発表するo【資料1を参照】) 【採掘】 ・次第に地表に近い部分にある銀鉱石が掘り出されなくなっていった。そのた め,山の内部から効率的に銷昿石を量産するための採掘技術が進ん詆 【製錬】 ・銀鉱石から純変の高い銀を取り出すための技術が進ん詆( 灰吹法の導入) 【経営システム】 ・銀山では山師による独立的な経営が進められていた。 しかし時代ともに 積 極均に鉱山開発を行い,効率的に 軍卜金を徴収するために 扁磴 が銀山経営 に介入する政治システムが整ってき 旭 ○江戸時代には安定的な銀の供給を維持するために,採掘・製錬の技術,効率的 な鉱山経営・運卜のシステム,輸送経路の 整備等が発展した。 ○江 戸時 代 は どの よ うに 銀を 産 出し た と言 え る でし よ うか。 ○なぜ , 戦 国大名 や 江 戸 幕府 は銀 を 必 要 とし た のだ ろ うかo O 銀は どこ を 通っ て どこ に運ば れた のだ ろ うか ○江 戸 時代 と 戦国 時代 で は 銀 の使い 方 に ど のよ うな変 化 があ る だろ う かo O なぜ 銀を 運ぶ 輸送 経路 が変 わっ た のだろ う。 ○江 戸幕 府 はなぜ 銀 を必 要 とし た のだ ろ うか。 まと めて みよ う。 ・戦国大名は戦争に必要な武器や弾薬を買うために必要だったのではないかo ・銀を所有することで,生活に必要なものを買ったり,ぜいたくをしたりした のではないぬ 資 料1 「大 森 と鞆 ヶ 浦 ,沖泊 を結 ぶ 銀山 街道」 資料 2 「大森 ∼尾 道, 瀬 戸内を 結 ぶ 銀の道」 資料 3 「三 貨制度」 ・戦国大名である大内氏,毛利氏,尼子氏は銀 と外国と様々な物資や火薬の原 料である硝石を交換することで,戦備の充実を図った( 南蛮貿易)。そのため, 銀山に近い温泉津に銀を積み出す港が整えられた。 ・江戸時代になると大森 一尾道間の街道が整い,尾道から瀬戸内を通って大阪 にいたる銀の輸送経跏 娜寉立した。 ・江戸時代になると貨幣制度が整い,銀は京一旦大阪に運ばれた後,京都で鋳 造され,正貨として流通することになった。 圧 貨制の成立) ・江戸觴府は銀を外国に売るより,国内で貨 幣にするために使っ≒ ・銀を運ぶ場所が変わったからo( 毛利 氏のときは主に博多に運び,江戸時代は 大阪に運ばれ≒) ・海路より陸路のほうが安全だっ≒ 胆 がなくなり平和になったため) ○貨幣制度を整え,正貨を安定的に流通させるため江戸幕部 ま銀の供給を必要と した。 −107 − 次 授 業 刺 激 発 問 4 な ぜ 江 戸 幕 府 は 貨 幣 を 必 要 と し た の か 予 想され る発 言 と獲得す る 知識 資 料 ○ 江戸 幕府 は なぜ 貨 幣を 必 要とし た のだろ うo ・ 江戸 幕府 の政策 か ら 考 えて み よ う。 江 戸幕 府 の政 策 には ど のよ うな もの があっ たか。 ・ 江戸 の人 口は100 万人 を超 え た とい われ るo なぜ そ のよ うに巨 大な 人 口を 抱え るこ とにな っ た のか。 ○巨 大都 市江 戸 には 何 か 必要 になっ た か。 ・ 生活 物 資を どの よ うに して 調達し た のか。 ・ 都 市整 備 は どの よ うに 行 われ たか。 ・ 大名 や 武 士 は生 活必 需 品や 資 材 を購 入 する の に 必 要な 貨 幣を ど のよ 引 こし て 手 に入 れた の か。 ・多くの武士を養うために必要だったのではないか。 ・お喊を直したり町を整 えたりするために必要だったのではない か。 ・生活に必要なものを買うために必 要だったのではない か。 資料 4 「参 勤交代」 資料 5 「天 下普 請」 資料 6 「大 名 の収入」 資料 7 「江 戸 の人 口 と面 積」 資料 8 「大 阪 市場 の 賑 わい」 資料9 「 菱垣 廻船」 資 料10 「 茅場 町の倉 庫群」 資料n 「い ろい ろ な 店 が並 ぶ,江 戸 日本 橋の様 子」 資料12 「堂島の米市 場」 貨 幣 の 流 通 は 何 を も た ら し た の か ・石高(二 辷地のイ面値を玄米収穫量で示したもの)に応じて年貢米絹 徴収され, それが幕府や 審の財政になっ≒ │・幕府の力を絶対的なものにするための政策がとられた ・諸大名やその家巨たちのほかに 幕府直属の武士である旗本,御家人も江戸 に住んだ そのため江戸は巨大な人口を抱えることになった。 ・生活物汪 ・都市整 胤 ・大阪には全国各地から,様々な農産物,手工業品が集まり,「天下の台所」と 言 われた。 ・大阪から江戸にこれらの物資が運ばれ,売買がされブ こ。 ・これらの商品の売買には貨幣が必要だった ・都市の整備は,各藩の大名が負担した。 ・普請に必要な資材は購入しなければならなかった。 そのため大量の貨幣を必 要とした。 ・全国に流通する貨 幣の発行ぱ屏府におさえられていたので,諸藩は年貢米を 販売し,貨幣を獲得しなければならなかった。 ・武士も年貢米を貨 騁と交換して生活費用にした。 ○幕 府の政策により江戸は多くの武士人口を抱える大消費都 市となった。江戸に 住む人々 の消費を満たすため商品購入の手段として の貨幣流通と市場が活性 化した。そのため江戸幕㈲ ま貨幣を必要とした。 ○ 江戸 幕府 が 貨幣 を必 要 とし た理 由 をま と めて みよ う。 5 ・参勤交代の制度が確立し,諸大名やその家臣たちは,1 年交替で江戸に住む ことを余儀なくされた。 ・江戸城の改築や水路などの建設工事を各大名が負担した。 ○ 商品を 買 うた めに貨 幣 が必 要だっ た のは, 江 戸だ けだっ た のだろ う ・江戸だけではなく他の地域でも,生活に必要なものを買 うために貨 ㈲ま必 要だったのではない 瓲 ・菱 垣廻 絽や 贈 回狐 北前船に全国各地のいろいろな商品が積み込まれ,各地 で売買されていた。 それらの商品を売買するには貨幣が必要詆 だとしたら 地域にも貨幣が入ってきたと思う。 かo ・その地域にはない もの(他の地 域の生産物)を買 うために貨幣力陂 われたの ではないぬ ・ 石 見銀 山 の近く にで き た都 市であ る 石銀 地 区 の発 掘 品 であ る。 こ れ ら は瀬 戸 ,伊 万 里, 唐 津 ,備 前 ,信 楽 ,美 濃 の陶磁 器 であ る。 こ れ らは石 見 銀 山に ど のよ うにし て 運ば れ た のだ ろ うか。 資 料13 「 石銀 地区 で 発 掘 された 陶 磁 器」 資料14 「東 廻り航 路 と西 回り航 路」 資料15 「温 泉津 港と 諸物 資の 供給」 ・それぞれの地域から,中継地に集 められ船に積み込まれた商品が沖泊に運ば れた。 ・温泉津の沖怕には大きな港があり,廻船が入港していた。 ・ここからいろいろな物資が入り,大森 に運ばれ≒ ・商人が商品を集めて輸送し売買するので,生産者同士が商品を直 妾交換する ことはできないo ・商品のやりとりには貨幣が必要になる。 −108 − ○ 江 戸 時 代 日本 各 地 は ど 資 料16「 の よ うに商 品を 売買 し て る 取 引」 い た とい える だろ うか。 資 料17 ○こ の よ うな 商品 と貨 幣 品」 広が ・東回 り航 路, 西回 り航略 が開通 し, 日本 各 地の 様々 な農 産物, 手 工業 品を 売買 す る商人 が活 躍し ,全 国的 な 商品 の流 通が活 発 になっ た。 「各 地 の 特 産 の 流れ が でき た結 果 , 農 村や 都 市に ど んな 変 化 が あら われ た だろ う ・ 農杜 では 農民 は より多 く の貨幣 を得 るた め に 資 料18 「力 を 持 つ 商 人」 そ の 土地 にあっ た農 作 物・ 加工 品 の生産 を工 夫し た。 そ のた め生産 力 が向上 し た。 ・ 市 場の拡 大に よっ て 商品 と商品 を媒 介す る 問屋やf中買人 (商 人) が力 を握 り, 港町 や城 下町 , 中継 地 な ど都 市が発 達し た。 か ○ 貨 幣が 安 定的 に 迪誦 することで, 広範 囲で の 商品 交 換が 可 能となり,流 涌ネ ○貨 幣 の流 通は 社会 に ど の よ うな変 化 をも た ら ットワ ークが 広 がった。 そ の 結 果, 農 村で は 農 業生 産 力が 向 上し, 都 市で は し た だ ろ うか 。 商人が 活躍した。 ○ 貨 幣fこよって 広 い 範囲 で 商品 の やり取りが できるように なった 結 果, 貨 幣を 持てば 何 でも手1こ入るようにな った。 そ のた め 貨 幣を 持 つ商 人 が 武 士より力を持 つようになった。 ○石 見銀 山 の人 口の 推移 6 を 見て気 づい たこ とを 発表 しよ う。 市 ・ 銀 の産 出量 の変 化 を見 場 て気 づい たこ とを発 表 経 し よ うo 済 は 資 料19 「石 見 銀 山 領 ・石 見 銀山領 の人 口 は慶長 を境 に年 々減 少し てい る。 ・な ぜ, だ んだん 大 囗力殲 って きた の だろ う。 の 人 口 の 推 移」 資 料20 ・銀 の産 出 量も年 々減 ってい る。 「石 見 銀 山 の 銀 の産出 量の 変 化」 O 銀 山で働 く人 が 大森 を ・銀 が とれな くなっ た か ら,銀 の産 出 にか かわ る人 の仕 忝がな く なっな 万 出て 行っ た と考 え られ 能 るが 出て 行っ た のは そ ・銀 昿山で慟 く大 を相 手に 商売 をして い た大 た ちも出 て行 った。 か のよ うな 人 だけ だろ う ・銀 山に 必 要な物資 を運 ぶ 大た ち。 か。 ・港で備物 を 降ろし た りして 働 く大 たち。 ○そ の 結果 大森 は ど うな っ た のだろ うか。 ぞ の ため, 貨幣 を 得る こ とがで きな くな り, 人々 は大 森 から出 て行 った。 ・ 住む 大が いな くな って 廃れ た。 ・ 昔 のよ うな賑 わい は なくな っ≒ ・ さび しい 町 になっ た。 ○こ のこ とについ て どう 思 うか。 意 見 を述 べ よ う 【 ①現状 の 肯定 】 ・ 鉋 毀 く なっ た のだ から廃 れて も仕 方 がないo 世の 中の しく みはそ うい う もの。 に 現状 の 社会 シ ステ ムの 中で の変 革を 目指 ず 】 ・銀 山 ばか りに頼 る ので はな く, 銀が なく なっ た とき のこ とを考 え て,別 の 農 産物 を 作った り, 手工 業 品を 開発し た りす れば よかっ た。 【③ 現状 の社 会シ ステ ムそ の 自体 の問 題 化】 ・貨 幣 を多く 得 るた めに 売れ るも のだ け生 産し て,広い 範 囲で 取引 す るとい う シ ステ ム 自体お かしい。 本 当に 生活 に必 要な も のだけ,手 に入 れ るこ とが で き るよ うな システ ム を作 るべ き。 燵賊 を捨 てる のは よく ないO ○ 産業 の空洞 化 の問 題 ① は, 現代 で も炭鉱 を 閉 で 負けて 廃 れてい くo それ は 仕方 がない 。 鎖し た夕 張 市の 問題 や 中間 山地 の過 疎 の問 題 地域 が廃 れてい か ない た めには ,地 域 住民 が,新 しい 産業 を 興し たり, 売れ る農 産 物を 作っ たり する 努力 が必 要で あるo 努力 を しな い 地域は 競 争 ② とし てあ ら われ てい 産 業を 興し た り,新 しい 農 作物 を栽 培し た りする の にはお 金 や時間 ,技 術力泌 晏 にな る ので地 域 住民 だけで は 難しい 。 政府 や民 間団 体 の支援 が必 るo 現 代 に 生 き る 私 だ 要に なる ので はない 氈 ち は, こ の ような 問題 ③ に対 し て ど のよ うに対 の 社会 システ ム 自体お か しい。牛 活 に必 要な もの があ れば よい のだ か ら言 地 応し て いく べ きだ ろ う 域で 作っ た もの を食 べる 」よ うにもっ と狭 い範 囲で 物 のや り取 りがで き るよ か 。 意 見 を 述 べ よ う。 うな 循環 シ ステ ムを 作 ればよい の では ない 瓲 「地 産池 消」や「スロ ーフ ード」 そ もそ も「売 れる もの を作っ て生 活 をし なけれ ば なら ない。」とい う現 在 「ス ロ ーライ フ」 の運 動 はそ のあ らわれ とい え る。 ― 109 ― ,2003 ,p.261 国際比較』 )三元社 」 つ い 以 の 溝口氏は匚 見え 。 「 ざる こ 歴 れ 史 は の 蜘 叙 蛛 述 か らに 糸 が でて て く下 るよ よう, に述 て い る 事べ 実 の 中 か ら出ている見えない意図で織 り成 うに,事実か ら出たフィクシ ョンであって,小説 された 家のフィクシ ョンのように作者の想像 力や登場人物 の 感性 か ら 生 み 出 さ れ た 創 作 の フ ィ ク シ ョ ン で受 はけ な ( 。 中 略 ) そ れ は , 歴 史 家 の 一 切 の 叙 述 意 図 を い 。歴 史家の意図を超 えてそこに厳然として 付 けない 。 」 存小 在 し てい るレ フィ ク シ ョ ナロ ルな 世 界 で あ る . 田 亮 『 ヴィ = ス ト ー ス 入 門 』 ち くま新書, 3 2000, 前掲書,p.151 , 4.鬼頭 宏 『文明としての江戸システム』講談社 2002, pp.205-206 , 鬼頭 宏 ,前掲書, p.209 5 6.鈴木浩三 『江戸の経済 シス テム』 日本経済新聞社 1995 p.46 7.鈴 木浩三, 前掲書,p.1 【参 考 文 献 】 . 『週刊 日本の街道88 石見銀山街道』講談社,2004 1 ー ト』1999 2.銀の 道振興協議会 『石見銀山 歴史ノ 3.仲 野 義 文 『 石 見 銀 山 ∼鉱山の技術と科学∼』大田 2 町 広 域 行 政 組 合 ,2000 市外 4.大田市外2町広域行政組合 『石見銀山∼戦国時代 の遺跡 を 歩 い て 見 よ う』1999 5.銀 の 道 振 興 協 議 会 『 石見銀山∼銀ができるまで』 1998 6.仲野義文 『石見銀山∼野外 手帳 ∼』大田市外2町 広域行政組合,2002 7.多田房明 『銀山街道ガイ ドブック』大田市外 2町 広域行政組 合,2002 8.石 見 銀 山 資料館編集 『石見銀山学習資料一私たち の 石見 銀 山 』2007 9.仲野義文 『石見銀山遺跡ノー ト』大田市外2町広 域行政組合2002 10. 山』1998 陰中央新報社 『輝き再び石見銀山 世界遺産へ の 道 11. 林 玲 子 ・ 大石慎三郎 『流通列島の誕生』講談社 現代 新書, 1996 12.林玲 子緡 『日本の近世5 商人の活動』中央公 論社,1992 13.丸山擁成編 『日本の近世 6 情報と交通』中央公 論社,1992 14. 人 『 論 筑摩 1993 15.岩 仲井 正克 昌 樹 『貨 お幣 金 に』 正 し さ書 は房, あるの か』ち くま新書, 2004 【注】 16. 森 元 孝 『貨幣の社会学 経済社会学への招待』 東信 堂, 2007 【引 用 文 献 】 .橋爪大三郎 『は じめての構造主義』講談社現代新 17. 江 面龍雄 厂 鉱山経営の実態一石見銀山の 場合」 『歴 1 公 論7 』 1976 , 史小葉田 書,1988, ppl68-169 18. 淳厂 江戸時代の鉱山業」 『歴史公論7』 , 2.溝 口 雄 三 「歴 史 叙 述 の 意 図 と 客 観 性 ( 」 渡 辺 雅 子 編 1976 著 『叙述のス タイルと歴史教育 教授法と教科書の - 。 概念 を獲得 し知識 を蓄積 してい くと言われ て いる よって彼 らが歴史を理解する源になるのは彼らの 経験である O自分 の経 人 々の 経そ 験 を 」と 疑験 問と を過 抱去 いの た とき に こ ,比 彼 べ匚 なぜだろう 。現在の 自分の経験と比較 らの歴史学習は始まる 。時代の著名 人 しやす いのは庶民の生活であろう 。庶 民 ばか りを取 り上げるのが歴史学習で は な い ,分析す るこ の生活 をよ り ミ ク ロ な 視 点 で と ら え ,その時代の 〈構造〉をよ りリアルに理 とにより ことができるのである 。 解す る ,歴史学習に経済的な視点を取 り入れ 第 2点は 。貨幣は一般的な交換の 媒体である た ことである,最大の 「 ̄ 流動性」を持つ価値の保 ことに加えて。貨幣は ,商品世界にあるすべ ての 蔵手段である 。 商品との, 直貨 接幣 的な 交が 換浸 可透 能す 性る をと 与, えら れ てい る代 経済 人は 貨 幣が そのため ,貨幣そのもの を求めて行動 替する商品では。 なく 現代では さらに ,貨幣 をめ ぐっ するように な る 」 や厂 先物取引」匚 証券取引」などさ て厂 株取引 。匚 貨幣」 まざまな形 態増 の 金 し て い 」を 殖融 す取 る引 マが ネ発 ー達 ゲ ー ム がる 世界 を舞台 が匚 貨幣 。歴史学 に繰 り広げ, ら匚 れ る こ と に な っ た の で あ る 貨 幣 と は 何 か 」 を 認 識 す ることは, 習において 。 金融問題に つい て 理革 解 を 促 す こと に入 なる , 構 造の 変 の視 点 を 取 り れた こと 第 3。 点は 個々の社会的事象の意味するものの変換 である,組み替 えを行 うことで ,元の姿とは全 く を行 い , 異 なる構造や法則 を作 り。 出す こ と を 歴 史 はが たで だき 与る えこ らと れ た , 授 業設計にお いて示 し た ー リー ではな く,その 時代時代 変更不可能なス ト を生きる。 人々 の集 合 的 っな て変 れ る 歴 史 に対 す思 る考 こに のよ う 考革 えさ 方は 現も 実 のである 社会に対 して積極 的 に 働 き か け て い く 子 ど を 。 今 後 は こ の 匚 変 革 の ブ リも コ ラ育 ー てて いくであ ろう ジュ」の視点を匚 合理的意思決定」の場面にも取 り入れ る授業設計を行いた い。 110−

© Copyright 2026